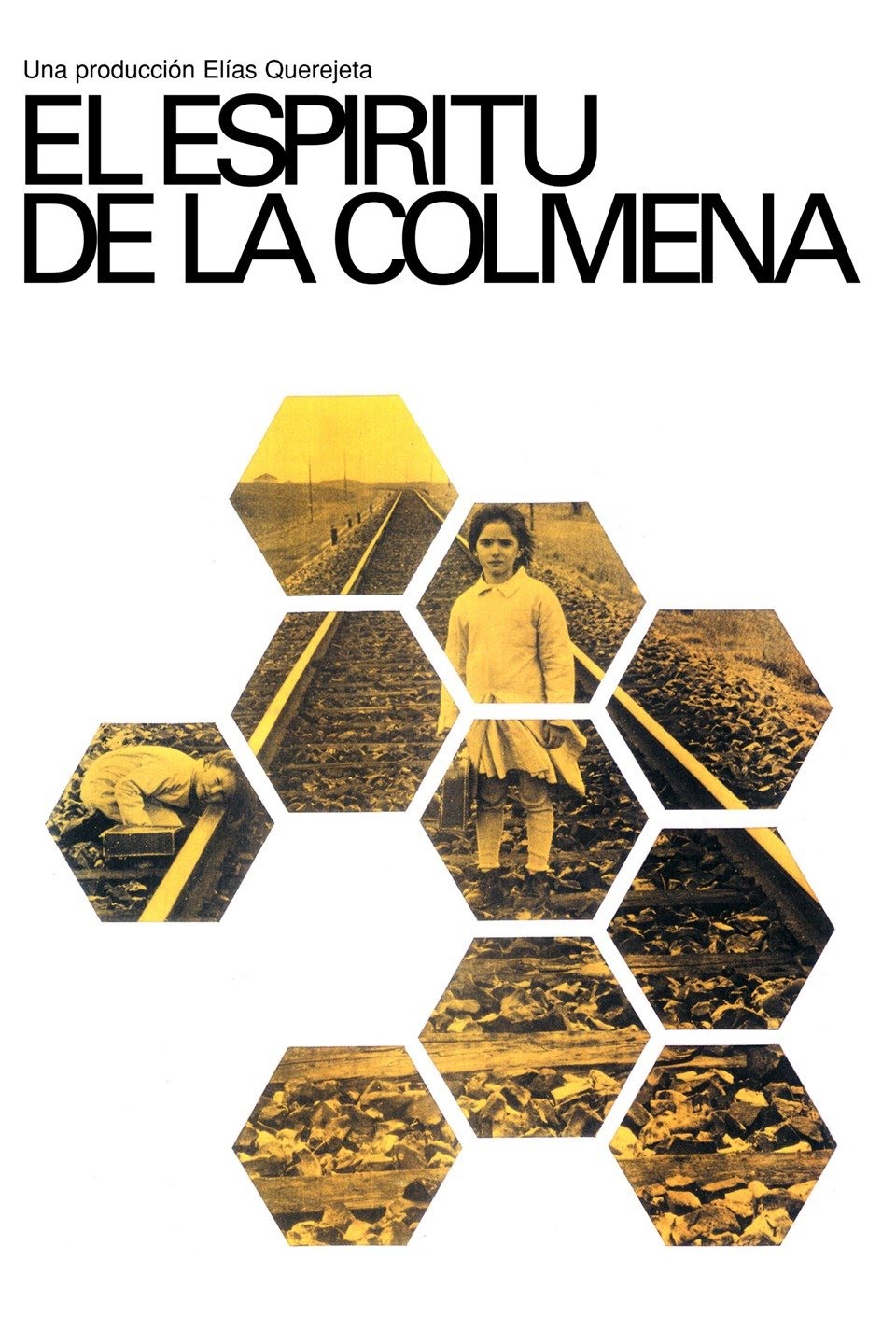

Manuel Rosa y Rocío Fondevila

Como preámbulo, nos gustaría apuntar que la sensación que nos queda después de revisitar El Espíritu de la Colmena es, paradójicamente, de insatisfacción, pues existen determinadas obras artísticas ante las cuales el intento de abarcarlas, comprenderlas o encerrarlas en una crítica provoca una sensación de fracaso de antemano, de misión imposible; pues ¿cómo hablar en una reseña -necesariamente limitada- de una experiencia que va mucho más allá de su mera interpretación cinematográfica, convirtiéndose, para nosotros, en una poderosísima iluminación interior, un desmantelamiento de nuestras viciadas maneras de mirar el mundo en general y el cine en particular? Como dice Erice, el cine es un arte que nació con una vocación clara de conocimiento de lo que se nos oculta (pone el ejemplo de una ventana en una estancia, para ilustrarlo) y se ha acabado convirtiendo, con el devenir del tiempo, cada vez más en un espejo, que persigue no ya el conocimiento de lo que ignoramos sino el reconocimiento de lo que ya conocemos, sustituyendo la mirada y la indagación hacia más allá de nuestra vista, hacia lo que nos es extraño pero nos interpela, por un ejercicio de reconstrucción y reproducción de lo que está dentro, lo conocido y a mano. Hoy definitivamente ha triunfado esta segunda opción, un cine de fórmula, autorreferencial (pues se alimenta de su propia tradición) y «digerible e inteligible» para todo el mundo, frente a otro que apuesta por la incertidumbre del riesgo y por terrenos poco transitados, que es lo que nos ofrece esta película.

De forma resumida, la película de Erice narra la historia de Isabel y Ana, dos niñas de 8 y 6 años respectivamente, que viven en Hoyuelos, un pueblo rural de la España de la posguerra. Allí, ante la indolencia de su madre, Teresa, una maestra represaliada por la guerra, que vive -sobrevive más bien- escribiendo cartas para un amor truncado por la guerra, y la puntual atención de su padre, un hombre desbordado por la miseria moral de la posguerra y que vive un doloroso autoexilio, vamos descubriendo, junto a ellas, las cotidianas revelaciones y alumbramientos que acontecen en sus vidas, a esa edad (la infancia) donde una mirada atenta se convierte en epifanía y cualquier esquina trae la promesa de un descubrimiento.

De forma resumida, la película de Erice narra la historia de Isabel y Ana, dos niñas de 8 y 6 años respectivamente, que viven en Hoyuelos, un pueblo rural de la España de la posguerra. Allí, ante la indolencia de su madre, Teresa, una maestra represaliada por la guerra, que vive -sobrevive más bien- escribiendo cartas para un amor truncado por la guerra, y la puntual atención de su padre, un hombre desbordado por la miseria moral de la posguerra y que vive un doloroso autoexilio, vamos descubriendo, junto a ellas, las cotidianas revelaciones y alumbramientos que acontecen en sus vidas, a esa edad (la infancia) donde una mirada atenta se convierte en epifanía y cualquier esquina trae la promesa de un descubrimiento.

En el terreno formal, en la obra cinematográfica de Erice importa menos lo que muestra el encuadre (a pesar de la soberbia fotografía de Luis Cuadrado, que en esta ocasión llega a lo milagroso) que lo que se queda fuera de campo, donde se maceran realmente las resonancias de un guion magistral, austero en diálogos pero que mediante sutiles elipsis y una elegante puesta en escena le otorgan una elocuencia extraordinaria.

Como toda película inagotable, ésta también se presta a tantas lecturas como espectadores atentos la contemplen. Quiero señalar aquí dos aspectos que nos parecen los más relevantes y significativos, y que son una constante en toda la obra de Erice:

El Mito

Después de ver en el único cine del pueblo Frankenstein, el clásico de James Whale, -en una escena de asombrosa belleza, con una Ana Torrent llenando de ojos la pantalla-  Ana y su hermana fantasean con la posibilidad de la existencia real del monstruo, que les ofrece en su imaginación la posibilidad de una comunicación afectiva más rica y poderosa de lo que su familia les pueda ofrecer. A partir de aquí la pequeña buscará, mediante la invocación imaginativa, un encuentro con el monstruo, que el azar se encargará de cristalizar en un fugitivo (del que no se nos dice ideología ni procedencia, aunque se nos muestre claramente mediante sus acorralados movimientos) al que Ana dará de comer y mantendrá escondido sin el conocimiento de su familia; el final trágico del perseguido (fusilado en la noche, en la larga noche de la posguerra española) desencadena la huida de la niña, que descubierto su secreto, huye rebelándose contra el mundo, encarnado en su familia, empeñada en arrancarla de ese mundo cifrado, íntimo y personal que ha empezado a construir con su «monstruo particular».

Ana y su hermana fantasean con la posibilidad de la existencia real del monstruo, que les ofrece en su imaginación la posibilidad de una comunicación afectiva más rica y poderosa de lo que su familia les pueda ofrecer. A partir de aquí la pequeña buscará, mediante la invocación imaginativa, un encuentro con el monstruo, que el azar se encargará de cristalizar en un fugitivo (del que no se nos dice ideología ni procedencia, aunque se nos muestre claramente mediante sus acorralados movimientos) al que Ana dará de comer y mantendrá escondido sin el conocimiento de su familia; el final trágico del perseguido (fusilado en la noche, en la larga noche de la posguerra española) desencadena la huida de la niña, que descubierto su secreto, huye rebelándose contra el mundo, encarnado en su familia, empeñada en arrancarla de ese mundo cifrado, íntimo y personal que ha empezado a construir con su «monstruo particular».

Aquí el mito, entendido como mediación simbólica entre imaginación y realidad, recreado en los espacios de la infancia, viene representado por el Cine y su poder de evocación para transmutar una realidad tan gris como la de aquellos años. Esta sublimación imaginativa del mundo va a ser el eje sobre el que gire la rueda, no sólo de esta película, sino también de El Sur, su posterior y segunda obra maestra.

El Desencanto

Si en el mundo de la infancia lo omnipresente es el mito y su poder de cambiar la fisonomía de lo real, en el mundo adulto ese papel lo desempeña el desencanto. Erice se muestra implacable en su convencimiento de la dificultad de sobrevivir a un pasado feliz. El ser humano adulto -ya instalado indefectiblemente en la convención- sólo aspira ya a suplantar con seguridad, hijos o bienestar, el vértigo de la incertidumbre. Se cumple aquello que escribe en su diario el misántropo y lúcido personaje que interpreta magistralmente Fernando Fernán Gómez: las bases sobre las que hemos cimentado nuestras conductas y nuestras acciones pueden ser perfectamente intercambiables con las del comportamiento de una colmena de Abejas. Por eso tras el asombro inicial (la niñez como promesa de lo desconocido) no podemos evitar la tristeza del espanto (el mundo adulto como condena a lo conocido).

La sensación de desamparo emocional que rodea a todos los personajes no deja de ser una metáfora de la España de los años 40, un país machacado y hambriento por la guerra y sin más referentes que el yugo y la flecha.

Como bien apuntaba el propio director en esta reflexión: “A veces pienso que para quienes en su infancia han vivido a fondo ese vacío que, en tantos aspectos básicos, heredamos los que nacimos inmediatamente después de una guerra civil como la nuestra, los mayores eran con frecuencia eso: un vacío, una ausencia. Estaban -los que estaban- pero no estaban. Y, ¿por qué no estaban? Pues porque habían muerto, se habían marchado o bien eran unos seres ensimismados, desprovistos radicalmente de sus más elementales modos de expresión. Me refiero, claro está, a los vencidos; pero no sólo a los que lo fueron oficialmente, sino a toda clase de vencidos, incluidos aquellos que, independientemente del bando en que militaron, vivieron el conflicto con todas sus consecuencias sin tener auténtica conciencia de las razones de sus actos, simplemente por una cuestión de supervivencia“.

Aunque nos parezca hoy inconcebible, esta película tuvo que superar la censura franquista, activa todavía en 1973; para ello había que apuntar a la ambigüedad ideológica, al mensaje encubierto, y Erice lo hace desde una perspectiva poética, de forma diáfana para quien sepa leer entre líneas, cualidad no precisamente proverbial en los censores de aquella época, analfabetos funcionales más empeñados en el custodio de la moralidad pública que en censurar radiografías más o menos sutiles de la España del momento.

En definitiva, El espíritu es una indagación sobre el posicionamiento vital ante la pérdida y la derrota (física y moral) y sobre todo una hermosísima cartografía de la imaginación infantil y las huellas indelebles que pueden dejar en el adulto que seremos.