El nombre de la risa

(en la tarde de la Modernidad)

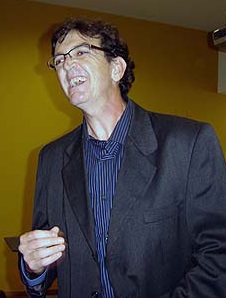

Por Emilio G. Ferrín

1

Ha cumplido ciento tres años un libro complejo: Ulises, de James Joyce. La obra, desde su nada disimulada referencia homérica, relata la odisea particular de un hombre cualquiera, un día cualquiera, por entre cualquiera de los rincones y bares de una ciudad cualquiera. Después, mucho después, los sumos sacerdotes de la iconofilia encumbraron, como única, esa retahíla de detalles ocasionales, elevando la categoría de los nombres, desde lo común hasta lo propio: ya no serán unos cualquiera nunca más; serán Leopold Bloom, 16 de junio de 1904, y Dublín. Así es, queridos niños y niñas, el modo en que se decanta la ortodoxia, la forma en que se crea la excepcionalidad. Traicionando la originaria nimiedad de las cosas: lo cualquiera surgió dentro de lo posible, y con el paso del tiempo se acaba leyendo en tanto que único; como si hubiera nacido excepcional. La literatura enmarcando realidades, y los popes, serios ellos, investidos de literatura. Todo, siempre, narración retrospectiva, adecuación de los restos del pasado a los bolsillos presentes; aunque ellos usan otro término: historia.

Pero voy a lo interesante, al motivo de este paseo vespertino: en el centro de la cosa, con la nimiedad como bandera, ese “cualquierismo” del libro irlandés en inglés sirvió de base, muchos años después, para una obrita que nació como glosa, como comentario de cuanto pudo implicar la publicación de ese Ulises en aquel febrero de 1922. La glosa en cuestión, estilizada digresión – convertida ya en sentimental-, se incluye en un libro que podía haber sido también cualquiera, pero desde el hoy sabihondo resulta ser la obra inacabada de una vida truncada: El nombre de la risa, de nuestro querido compañero Joaquín Herrera Flores, hombre mortal -¿y quién no?- diluido ya en el tiempo bajo la forma de brisa memorística. Valgan estas líneas como combustible de un recuerdo en concreto: el de su carcajada, palabra de origen incierto pero que parece apuntar a la onomatopeya de la risa venida a más.

2

Destaca Joaquín, así, en su texto El nombre de la risa, que el Ulises de Joyce constituye un particular elogio de la locura contemporáneo, similar al precedente de Erasmo de Rotterdam con ese preciso título: Elogio de la locura, de la nimiedad, de la intrascendencia. De la tontería como ocurrencia sin más. Porque -escribe Joaquín-, al igual que el de Erasmo antes, el libro de James Joyce puso al mundo de los serios del revés, y el mareante perspectivismo de Ulises, su visión caleidoscópica, narrativamente estrábica en cuatro o cinco subtextos simultáneos, surgió en concordancia y paralelo con otras locuras de su tiempo -recordemos, 1922-, naciendo, entre todas ellas, la genuina Edad Contemporánea. Sí, sí; fue entonces. Ya está bien de aceptar las fechas de los manuales, postulando que lo contemporáneo nació en la lejanísima aduana revolucionaria francesa, detrás de la cual llegó Napoleón, ensanchando avenidas, llevándose los cuadros y mostrándonos cómo debemos contar las cosas. No; somos hijos de la Edad auténticamente Contemporánea, nacida en los locos años veinte del XX. Esa es nuestra Edad, y floreció por un cúmulo de factores coincidentes, y algunos convergentes: el cubismo en la pintura y más allá –Ulises, por ejemplo, es novela cubista. También El cuarteto de Alejandría de Durrell, mucho más diáfana en su trazado-, el surrealismo en todas las formas de arte, la revolución dodecafónica en música, la teoría de la Relatividad en Física la extensión de los derechos civiles en materia de mujeres y trabajadores, la explosión política y económica de los internacionalismos, la reactiva implosión interna de los nacionalismos, la universalización de la información y su manipulación, el reconocimiento de que la industrialización europea había desplazado a mucha gente, a la que no se le ocurrió nada mejor que instalarse en colonias para poder vivir del trabajo de otros, esclavos coloniales… El mundo pillado a contrapie por una reacción alérgica en todos los campos; por obra y gracia de ¿cómo llamarlo? cansancio, hartazgo, o puede que humanismo, derechos civiles universales. El mundo del revés, decía. El elogio de una locura colectiva, de una serie de nimiedades, aparentemente inconexas, puesta en movimiento.

Paul Johnson ve claro, en su libro Tiempos modernos, que saltaban chispas a principios del XX porque se estaba frenando la imponente fuerza tronante del tren de mercancías positivista, el buque insignia de la Modernidad –por cambiar de medio de transporte- e imparable intensificador del llamado Antropoceno, la edad en que el ser humano marcó a hierro el lomo de su planeta. Escribo Modernidad con mayúscula inicial para resaltar su carácter de era, de eón tecnológico del que no hemos salido, ni mucho menos. Era de la que somos hijos, no de la guillotina y las seriedades trágicas en los cuadros de Jacques-Louis David. Ésta, la Modernidad, envejecía, chocheaba con su soberbia en bloque, con su historia única encuadernada en piel –ajena y oscura-, y contaba batallitas siempre rumbo a Europa, sin mirar a los lados –Oswald Spengler, Auguste Comte-, entre dogmas tecnocráticos y templos laicos. Caducaba, sí, pero aún le quedaba un canto de cisne: debido a esas chispas correctoras prendió la yesca, la Tardomodernidad, culminación desde dentro de esos Tiempos modernos que, ahora en la película homónima de Chaplin, nos evoca el transcurrir de una frenética sucesión de imágenes en blanco y negro, de blancos sobre negros. Porque la Modernidad era colonial, y la Tardomodernidad fue –y sigue siendo- su terapia decolonial. Así, en el chirrido centelleante tardomoderno, se frenaba aquel frenesí de látigo y bujías. Se clausuraba el tiempo primaveral de fe integrista en el progreso imparable, a costa de la periferia. Subía la temperatura social, igualitaria; se complicaba el paseo refrescante del pater familias blanco, orondo, serio, inexcrutable, vestido de levita, como el de Los Buddenbrook de Thomas Mann, el de Washington Square de Henry James, el inefable príncipe de Salina de Lampedusa o don Baldomero de Galdós. Se cuestionaba el parsimonioso transitar de ese hombre de bien, encarnación del patriarcado, desde su despacho encima de la fábrica hasta el club en el centro, donde leía, sin prisas –no se empieza a comer hasta que llegue papá, con la fiesta de abrirle la puerta-, noticias de las colonias en periódicos de sábanas que tapaban al limpiabotas y a las señoritas que pasaban de puntillas. Porque en esos clubs no tenían cabida las señoras pero sí mujeres, servidumbre colonial en la metrópolis. En el verano tardomoderno se cambiaba el escenario, se angostaba el imperio de la Verdad como coto vedado de la ciencia, de Occidente como paraíso… Vale, sí. Muy colorido y vespertino, pero ¿Qué tiene que ver esto con la risa?

3

Desde la cómoda perspectiva del tiempo, se distingue hoy mejor el palo tardomoderno en la rueda de la bicicleta positivista –nuevo cambio en el medio de transporte-. La suma de acontecimientos que supuso aquel arranque de Edad, de ésta que aquí sigue, que no cuajó hasta los setenta de ese siglo XX, debido a retrasos imprevistos por décadas de cierta vocación bélica mundial. La seña de identidad de la locura tardomoderna fue la pregunta como freno, la suspensión de juicio: se podía detectar algo que no encajaba en las cosas de este mundo, en las relaciones entre los conceptos y las personas, pero también de éstas entre sí. Quizá también se detectó algo desde el punto de vista ético –la modernidad occidental estaba arrasando a sus dependientes periferias, al igual que el neonazismo sionista engangrena hoy día Tierra Santa, en metástasis neocolonial-, pero, de entre todos los cuestionamientos y reconfiguraciones, me interesa uno en particular, preludiado en la última palabra del primer párrafo: la interpretación de la historia, tarea que los agrios zoilos –nombre culto de los haters- denominan revisionismo. Algo no se había tenido en cuenta en el viejo relato de una historia “de blancos para blancos” –ni siquiera blancas-, basada en el árbol genea-ilógico de un Occidente sin mácula. Se resquebrajaba esa secuencia de grandes fechas, de batallas y prohombres. De esencialismos identitarios –que hayan vuelto no significa que entonces no se denunciasen-. Ya estaba bien de empollar, de saberse la historieta, la lista de reyes godos, las reconquistas y lo malo que eran los alemanes, japoneses, rojos, moros…; era ya hora de saber preguntar, de comprender con sentido crítico, de revisar fuentes, de denunciar falsedades. De detectar fugas, grietas por las que pasase la luz –Leonard Cohen dixit-. Así, por entre las juntas de vía separadas por el freno tardomoderno –insisto, desde dentro de la Modernidad, nunca como algo posterior, veneno que se pensó posmoderno-, atardecían nuevas lecturas de la historia como problema, no como himno; con sus paradojas tardomodernas y su perspectivismo. También surrealismo. Y aquí viene lo relevante, y es que su algo impulsor no fue sino la base habitual –hasta entonces no destacada- en los movimientos pendulares de la historia, de los cambios: la persona común, no el héroe; aquel cualquiera del Ulises. Una persona que se aburría chapoteando en el estanque de la continuidad. Ese factor humano, semilla de transformación, rimaba con el viejo reconocimiento griego de que todo cambia (Heráclito), o debería poder cambiarse (Heráclito 2.0, ya tardomoderno).

Bueno, bueno, pero la excusa de este paseo era El nombre de la risa del añorado compañero. Ah, vale, haberme cortado antes. Allá voy: ¿sabéis cual fue ese motor individual que posibilitó un salto de Edad, el combustible del cambio cualitativo tardomoderno? En el libro de nuestro querido Joaquín Herrera queda claro. No fue un invento o patente más, enésima aportación artefactual de la Modernidad, sino algo simple y abrazable. Humano, transformador cósmico y cómico: el ingenio. Sí; el eureka de la mente inquieta. Eso es; no “ingenio” en su acepción decimonónica –creación valvular del ingeniero- sino el recorte mental, chascarrillo individual, ante la modorra discursiva de los demás. Sí, el ingenio configuró la pregunta, el interrogatorio a la Modernidad al caer la tarde. La siesta moderna amenazaba con derivar en apnea, entre moscas machadianas y soles membrilleros de Antonio López, y resulta que su mecanismo no provenía de la técnica aplicada, o los protocolos de actuación; no dependió, ni depende, de aquellos molinos satánicos de esa época de carbón, bujías y vapor que aplastó a William Blake, la que atropelló a Gaudí, sino de ciertos destellos luminosos y humanos, biológicos, nacidos en la parte más oculta del cerebro, en el principio de individuación de la persona menos esperada, por volver al “cualquierismo”, pero con terminología jungiana. Pues bien, ese algo –decía-; ese ingenio cuestionador, esa virtud -valor, capacidad, bendición- transformadora del mundo, creadora de épocas, resulta que está relacionada íntimamente con el sentido del humor, con la agudeza, con la frescura en el mirar. La Tardomodernidad, el cuestionamiento desde la Modernidad al caer la tarde –decía-, fue posible gracias al sentido crítico de los humanos ingeniosos. De los que pararon un momento y contemplaron de otro modo la cadena de producción. Y ese es El nombre de la risa de Joaquín, y de ahí su carcajada. Sí; la historia cambia porque alguien, cualquiera, se las ingenió para preguntarse –siempre, primero como broma- “¿y si…?” en lugar de seguir pedaleando cuesta arriba, dormitando, bostezando. Y sí: la Tardomodernidad es el chiste, el recorte que las mentes ingeniosas –criticonas, con recámara- lanzaron a la soberbia y adusta Modernidad farfullante, auroritaria, solemne. Al caer la tarde moderna surgió el pop, podríamos decir.  En la película La vida de Brian, la escena del grito “¡No se oye!” ante el célebre Sermón de la Montaña –la razón de haberse suspendido la financiación inicial del largometraje, que creó la necesidad de buscar nuevos socios, a la sazón, el beatle George Harrison, por seguir con el pop-, generó más dudas de fe que todas las apariciones literarias del Diablo en los devocionarios del XIX. Ese recorte, ese giro argumental ingenioso, atrevido, equivalió al silencio del señor de las bolsas desviando a una fila de tanques en la plaza de Tiananmen, al igualmente loco y lúcido –chistoso- grito “¡Timisoara!” en la revolución democrática rumana, o “¡Kefaya!” en las primaveras árabes. Una sola palabra, o gesto, desde el ingenio de cualquier asistente al discurso de un dictador que, solo entonces, comenzó a notar que la tierra se abría bajo sus pies. El ingenio provoca el desensamblaje forzado del sistema. El ingenio es el nombre de la risa.

En la película La vida de Brian, la escena del grito “¡No se oye!” ante el célebre Sermón de la Montaña –la razón de haberse suspendido la financiación inicial del largometraje, que creó la necesidad de buscar nuevos socios, a la sazón, el beatle George Harrison, por seguir con el pop-, generó más dudas de fe que todas las apariciones literarias del Diablo en los devocionarios del XIX. Ese recorte, ese giro argumental ingenioso, atrevido, equivalió al silencio del señor de las bolsas desviando a una fila de tanques en la plaza de Tiananmen, al igualmente loco y lúcido –chistoso- grito “¡Timisoara!” en la revolución democrática rumana, o “¡Kefaya!” en las primaveras árabes. Una sola palabra, o gesto, desde el ingenio de cualquier asistente al discurso de un dictador que, solo entonces, comenzó a notar que la tierra se abría bajo sus pies. El ingenio provoca el desensamblaje forzado del sistema. El ingenio es el nombre de la risa.

4

A José Antonio Marina no acaba de gustarle el ingenio –léase su Elogio y refutación del ingenio. Cree más bien en la templanza, el genio constante, los planes quinquenales y de estudios, la inspección técnica de vehículos, el sello AENOR, las estrellitas de TripAdvisor, la castrada revolución de Change.org, que nos hace dormir a gusto, comprometidos de sobremesa, sin levantarle las faldas a la canalla, sin quemar embajadas de asesinos. Desconfía Marina del ingenioso porque éste le parece un arbitrista, un pícaro preparando su puñalada, un mago de birlibirloque anunciando su efímero truco final, con bomba de humo incluida y más trapos escondidos que prodigios. Pero no estoy de acuerdo, no todo es filfa en el ingenio. Creo que sin la pregunta ingeniosa nada cambia; Heráclito se dormiría entre bambalinas, y la Modernidad seguiría siendo una fábrica de churros coloniales. Con ingenio, lo ya conseguido se puso en movimiento; el sentido crítico validó o no a los dogmas, a los mitos, las narrativas. El lúcido e ingenioso discurrir personal siempre prende en el manso transcurrir colectivo, adormecido por la hipotensa tradición. Y es el ingenio cuanto da forma y tema a ese libro citado de Herrera Flores, El nombre de la risa, el que analizaba al Ulises de Joyce como parte de una fuerza transformadora cultural, que yo llamo tardomoderna. Cuando Joaquín retuerce con su libro –ya digo, El nombre de la risa- el título de Umberto Eco –El nombre de la rosa-, no solo aplica el ingenio y despierta una sonrisa, sino que alcanza a destacar, por el camino más corto, las propiedades vitamínicas y curativas de un cierto delirio creativo individual, enfrentado siempre, qué duda cabe, al desprecio por parte de quien niega el principio mismo de individuación ingeniosa: el integradísimo e integrísimo censor, concatenado, eslabón, rueda dentada del sistema.

¿Por qué una cosa implicará siempre la otra? ¿Por qué surgen a la par el “Yes we can” del cambio ingenioso junto con el “No you can’t” del censor? Pues porque el ingenio no está repartido equitativamente, no es universal, ni siquiera mayoritario: las cosas tienden a hacerse siempre de la misma manera, hasta el hartazgo ingenioso que se enfrenta al establishment de empresarios, académicos y accionistas de las ruedas dentadas. Pero no hay avance sin ruptura, sin aparente error, sin salto ingenioso. Llega un momento en que la primavera se aburre y da flores al otro lado de la valla. Hasta los campos se cansan y secan; lo que valió una vez, mil veces, no tiene por qué valer para siempre. Pero saltar vallas no va con todos; el fundamento del ingenio es que si no se le ocurre a nadie intentar otros modos de hacer la cosa, esta en sí muere de inanición. Porque la tradición es el árbol que cobija a Newton y que está a punto de sumirlo en un reparador sueño eterno, hasta que la providencia despierta ese destello de ingenio manzanero en un rincón de su cerebro, merced a una circunstancia extemporánea que permite ver las cosas de otra manera. Pero solo es capaz de verlo la persona cualquiera iluminada por el ingenio; la que salta por encima de la gente que preferiría el plácido dormitar bajo ese árbol de la tradición, esa gente que mira hacia el futuro como las vacas ven pasar los trenes. Como diría mi colega Francisco Peña, a la historia le da cuerda el comanche que salta la valla del corral, pero el constructor de las vallas no soporta a los comanches.

5

Partimos, pues, de que que el ingenio tiene una especificidad, y es el salto sin red. No todas las preguntas o soluciones ingeniosas triunfan; la mayoría se estrellan. Pero jamás habrá cambio, evolución, avance –o progreso, que gusta más a la Modernidad- sin el salto cualitativo ingenioso. Éste no suele ser entendido en sus causas, sino reconocido por sus efectos, representando aquí la figura del censor a ese nulo y miedoso observador, al que no entiende de música –sino de cajas de música-, en tanto el resto del mundo se suma a la era de cambios, reconociendo un cambio de era. A este respecto, circula por internet una célebre charla de John Cleese sobre creatividad, ingenio y sentido del humor, en la que habla precisamente de ese par contrapuesto entre lo ingenioso -el modo mental abierto de contemplar el mundo- y la tradición -modo cerrado-. Cleese es uno de los creadores del universo Monty Python, y podemos imaginar de qué lado estará en esa Commedia dell’Arte que todos representamos en la vida, portando las máscaras de censores o ingeniosos, según la talla de cada cual. La charla de Cleese en cuestión no es nada trivial, sino una profunda Master Class sobre esos citados “modo abierto” y “modo cerrado” en la resolución de problemas, asociando Cleese el sentido del humor con el ingenio, así como identificando -sin sorpresa- al censor con la completa falta de tal sentido humorístico o ingenioso. Y es en esa misma veta en la que pica piedra nuestro querido Joaquín con su libro, específicamente en el capítulo 5.2: En “el nombre de la risa”: elogio del delirio y desprecio del censor en Umberto Eco y James Joyce.

Y así llegamos al meollo –que no al final, me temo- de este paseo vespertino por la Modernidad tardía, la que se cuestiona a sí misma en ingeniosa pregunta crítica: Joaquín Herrera Flores detectó un vínculo argumental entre el mundo patas arriba de Joyce y la crítica al censor de Eco, quien, por añadidura, había colocado a la risa en el centro del debate de las ideas en su novela germinal de todo lo aquí tratado, El nombre de la rosa, en la que un vocacional agelasta, el monje ciego Jorge de Burgos, arremete de modo inquisitorial, serio y criminal contra toda chispa de ingenio, relacionado éste con la risa, que pudiera saltar y prender desde los libros antiguos; en la novela, un hipotético libro segundo de la Poética de Aristóteles. He colado ahí, como de remanguillé, una palabra que describía al cura malvado en la novela de Eco: agelasta.  Atribuye Milan Kundera la autoría de ese concepto griego al francés Rabelais, pero este solo anuncia la actitud y es él, Kundera, quien acuña el término: del posible gelastós –risueño- con la negación inicial. Los censores –según Rabelais, Kundera, Eco y Herrera- nunca ríen. Teníamos en España la imagen teatralizada perfecta: en el programa Un, dos tres, responda otra vez,el jurado de los llamados Tacañones personalizaba a las mil maravillas a cualquier Academia, Comité o Jurado medieval o moderno –tanto da-, con ese concepto de censores agelastas, siempre a la espera de la caída ajena para entregar el castigo en forma de una calabaza, la célebre Ruperta. Son esos censores, enorme Agencia Tributaria, inexcrutable Komintern, los protagonistas ocultos en la novela de Kundera La broma, fatídica representación de cómo el ingenio –bajo la forma de un chiste escrito en una postal- llevó al protagonista al exilio, en más que probable novelización realista de cuanto obligó al autor checo a mudarse a París, lugar antaño más proclive a la risa y el ingenio creador que el régimen checo –agelasta, qué duda cabe- posterior a 1968.

Atribuye Milan Kundera la autoría de ese concepto griego al francés Rabelais, pero este solo anuncia la actitud y es él, Kundera, quien acuña el término: del posible gelastós –risueño- con la negación inicial. Los censores –según Rabelais, Kundera, Eco y Herrera- nunca ríen. Teníamos en España la imagen teatralizada perfecta: en el programa Un, dos tres, responda otra vez,el jurado de los llamados Tacañones personalizaba a las mil maravillas a cualquier Academia, Comité o Jurado medieval o moderno –tanto da-, con ese concepto de censores agelastas, siempre a la espera de la caída ajena para entregar el castigo en forma de una calabaza, la célebre Ruperta. Son esos censores, enorme Agencia Tributaria, inexcrutable Komintern, los protagonistas ocultos en la novela de Kundera La broma, fatídica representación de cómo el ingenio –bajo la forma de un chiste escrito en una postal- llevó al protagonista al exilio, en más que probable novelización realista de cuanto obligó al autor checo a mudarse a París, lugar antaño más proclive a la risa y el ingenio creador que el régimen checo –agelasta, qué duda cabe- posterior a 1968.

6

Herrera Flores nos dejó el dos de octubre de 2009. Se tomaba muy en serio al sentido del humor; no en balde complementó su librito El nombre de la risa con el subtítulo Breve tratado sobre Arte y Dignidad, tintero del ingenio, que acaba siendo exactamente cuanto quiso decirnos sobre cómo una persona digna no puede dejar de pensar por sí misma, y generar arte por medio de su ingenio, aunque la turbamulta de censores alrededor haya nacido sin oido para la música. Tenía Joaquín como libro de cabecera El zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta de Robert M. Pirsig, con un pasaje-resumen subrayado: Fedro emprende un viaje en moto. Mientras recorren las carreteras de Estados Unidos, el arte del mantenimiento de la motocicleta pasa a ser una bella metáfora de cómo conjugar el frío y racional mundo tecnológico y el cálido e imaginativo mundo del arte. Como en el Zen, se trata de concentrarse, observar y apreciar los detalles, hasta llegar a fundirse con la propia actividad, ya sea ésta una caminata por el bosque, escribir un ensayo o tensar la cadena de una motocicleta. El viaje, entendido como el anhelo de recorrer diferentes lugares del mundo, pero también como una travesía interior, sirve a Pirsig para guiarnos en las cuestiones filosóficas del arte y la técnica, el valor y la utilidad, la dialéctica y la retórica, guiado por los guiños de la carretera. En mi opinión, está ahí reflejado el más ingenioso Joaquín Herrera, el que trató de fundir dos mundos que tienden a contemplarse por separado: la frialdad inhumana de la técnica y el arrobado misticismo del arte. Al fundirlos para confundirlos, técnica y arte aparecen iguales en dignidad, creatividad; ingenio, al cabo.

No creo que Joaquín llegase a conocer a otro compañero, desaparecido mucho antes -1991-: el arabista Marcelino Villegas, prologuista y traductor de la mejor versión castellana del Calila e Dimna desde los primeros intentos –fructuosos- en el scriptorium de Alfonso X el Sabio (m. 1284). Es un libro sapiencial y llano. Por lo mismo, lleno de ingenio y risa. Marcelino comprendió la línea didáctica que, a través de ese libro, conectaba la madurez programada de la lengua castellana en tiempos de Alfonso X con el mismo proceso creativo –ingenioso, qué duda cabe- que llevó a la corte bagdadí del 800 a elevar el árabe a rango de lengua culta. Ambos procesos partieron de una premisa: había que traducir el Calila e Dimna –en Bagdad, al árabe, en Castilla, del árabe- si queríamos prosperar en tanto que civilización. Ya estaba bien de dormirnos en los laureles de la ñoña tradición. Y el librito en cuestión, decantación a su vez del Panchatantra indio, no podía ser más ingenioso: presentar las líneas maestras del comportamiento ético y social bajo la forma -solo aparentemente simple- de diálogos entre animales, en historias que se encapsulaban unas dentro de otras, como matriuskas narrativas o carpetas del escritorio en un ordenador. En ese deseo de universalización culta, bajo la forma ingeniosa de las fábulas con animales, las representaciones ahorraban presentaciones. Si un elefante habla con un ratón, los autores no necesitan presentar a dos interlocutores mediante largas peroratas descriptivas que podrían olvidársenos por el camino. “Esto era un señor grande, fuerte, de gran memoria, bondadoso, que hablaba con un ingenioso y algo astuto interlocutor debilucho…” ¿Mantendríamos en nuestra mente esa descripción de los personajes mejor que si comienza el texto diciendo: “esto eran un elefante y un ratón”? Nuestro traductor avanza sobre la trama bien instalada de ingenio y transmisión de conocimiento, y se da cuenta de algo: provocar la risa en los lectores –o espectadores, en la hipótesis de una lectura pública- es un arte de refinadísimo cultivo. Se puede alargar una broma, estirarla como una goma, provocar dos, tres conclusiones jocosas en situaciones extremas de elocuente absurdo, pero cuidado: si se estira demasiado un chiste, se rompe. No vale cualquiera, en el noble arte del ingenio, la risa y la verdad encapsulada. Cualquier zote se carga un chiste; se le ve venir, se prevé, se le pasa el arroz, pierde la gracia, y con ello la agudeza pedagógica de un pasaje. Sí, la literatura sapiencial, los espejos de príncipes clásicos, desde la India hasta la Europa castellana post-arabizada, pasando por Persia, sabían que el nombre de la risa, el ingenio, era la herramienta infalible para el avance y la continuidad cultural. La misma que hoy día se llama tardomoderna.

7

Siete años después del atentado contra la plantilla de la revista satírica Charlie Hebdo (2015), El Instituto Nacional francés de Lenguas y Civilizaciones Orientales –el imprescindible INALCO- organizó un congreso que llevaba por título “El poder de la risa / reirse del poder: humor, discurso y política”. Ante aquel atentado, enorme acto de estupidez humana elevada a rango de asesinato, sublimación canalla de la enjundia sosa de los censores, mucha gente –censorillos de otras capillas- llamó a la condena matizada: “hay cosas de las que no puede uno reirse”, decían algunos popes de otras religiones, no vaya a ser que el ingenio cambie de rumbo. Volvió a repetirse la estupidez declarativa cuando un enviado de los versículos satánicos coránicos acuchilló al único intelectual que ha comprendido la ética musulmana: Salman Rushdie. Bien: el encuentro de INALCO proponía precisamente lo contrario: cuando te digan de qué no hay que reirse, están marcando la mejor diana para el ingenio. Porque solo hay un límite en el sentido del humor: no tener gracia, y eso es algo tan subjetivo que mejor ni entrar a catalogarlo, porque es como prohibir un color determinado o un olor subjetivamente considerable como nauseabundo -¿Varón Dandy, por ejemplo?-. Planteaba ese congreso del INALCO qué actitud debería adoptarse ante lo absurdo o lo prohibido; que la burla, “reflejo natural de la autodefensa”, nos permite poner al límite la condición humana y rehabilitar la dignidad colectiva –recordad el subtítulo de Joaquín para El nombre de la risa: breve tratado sobre risa y dignidad-. Arma letal contra el cinismo, la estupidez, el doble discurso y la censura, la risa desenmascara la arbitrariedad, desmonta ídolos, ataca tabúes y, por lo mismo, permite podar de maleza las posibles veredas de un ingenio innovador.

El problema de la risa -o la risa como problema filosófico-, lejos de ser un asunto menor intelectual, resulta que ha acompañado a la filosofía desde sus albores. La risa ha sido objeto de amplias disquisiciones conceptuales, y ha servido como imagen del pensamiento, como efecto del discurso, como estrategia del método, e incluso como el telos mismo –propósito- del quehacer de la filosofía, instancia en la que debemos remitir nada menos que a Nietzsche. Todos los capítulos del libro de Joaquín incluyen un inicio: “la lógica de la risa”, destacando muy especialmente el que continúa así: el arte como elogio de las incongruencias de lo real. Porque realmente el arte es también consecuencia del ingenio, de la locura, del palo en la rueda de la tradición, lo establecido. Me prestó Manuel Rosa un librito ingenioso: La elección de las palabras, de Clément Rosset. En él se arrojan perlas como “paradoja es el nombre que los tontos dan a lo real” –puesto en boca de José Bergamín a Unamuno, riéndose ambos del bobo continuista, sorprendido ante cualquier sorpresa-, y apunta su autor, Rosset, a la indudablemente universal aparición del ingenio –en todas las culturas, épocas, idiomas-, frente a lo no universable de la idiotez, que es siempre local. El autor aporta su propia definición de esta palabra, sobre la base de su etimología -idios, «propio» en griego, de donde “idiosincrasia”- y de ahí coligió que el idiota es el que no sabe salirse de las cuatro tonterías locales, genéticas, tradicionales, religiosas, costumbristas en las que lo han educado –es un decir- como ilustre tonto elegido en una fe, tierra, familia, raza, género selectos. Dice Herrera: la burla, la risa y el humor nos permiten visualizar y desestabilizar los dogmas que dominan el pensamiento disciplinado. Implican la interrupción de la inercia, sin la cual jamás habría cambio; avance real, no circular.

8

Sobre las causas u origen de la capacidad de hacer reír, en la base de toda innovación civilizadora, Joaquín Herrera se pasea por la idea de la superioridad intelectual del ingenioso o la ingeniosa (Hobbes), la astucia que implica la relajación o bienestar placentero de un repentino comentario desestabilizador, ante el tedio de lo tradicional (Freud), la atracción de la incongruencia entre lo que aparece como dado y la naturaleza siempre incierta de la vida, que solo parece atisbarse desde el ingenio (Schopenhauer)… Pero es que hay mucho más: cuando Erasmo de Rotterdam escribió su mencionado Elogio de la locura –de la tontería, la broma, decía antes-, resulta que solo puede comprenderse el sentido de tal obra saltando varios niveles idiomáticos: el Stultitiae laus del latín es solo un camuflaje, un trampolín hacia donde nos quiere llevar el de Rotterdam, la broma inherente al título; nos insta a que, ya que somos tan listos, lo leamos en griego. Μωρίας Εγκώμιον, transcrito como Morias Enkomion, en realidad es un chiste para su amigo Tomás Moro (“encomio de Moro”), pero estaba riéndose de todo un género literario, que ya hundía sus raíces en la obra del italiano Faustino Perisauli -De triumpho stultitiae-, en la práctica un soberbio y clasicoide pastiche de citas y logorrea para el consumo de los llamados eruditos a la violeta –diría el padre Isla-, los pobres acumuladores de datos, deseosos de ser reconocidos como sabios locales. Idiotas, que es lo que significa etimológicamente, según veíamos: “conocedores –solo- de lo propio”. Traía a colación antes al personaje literario, desgraciado cura, censor y asesino, en la obra de Umberto Eco, El nombre de la rosa, el ciego anciano incapaz de soportar el desequilibrio totémico de la risa. Pero, ¿y el ejemplo previo de Cervantes? ¿Qué mejor exponente erasmista e ingenioso que la refundación del propio concepto de novela, partiendo de un literal choteo de toda una tradición centenaria de libros de caballería?

A los ingleses del ingenioso mundo pre-Bloomsbury se les ocurrió un término elevado a la categoría de género literario y vital: adoxografía. A todas luces es la negación, el rechazo a la doxografía, la norma escrita. Los tratadistas del mundo adoxográfico tiraban de los mismo mimbres clásicos y canónicos para construir su trama, pero retorciéndolos, como aquellos chistes del Calila e Dimna elogiados por el buen Marcelino Villegas. Se trataba exactamente de elogiar materias triviales, mofándose de la seriedad retórica, genérica, ambiental. Como los poemas dedicados al pie y las loas al ganso, en modo alguno simbólicas elucubraciones intelectuales sino, precisamente, desenmascaramiento de todo un pomposo universo de acción retórica vacía. Adoxográficos son los textos patafísicos de Fernando Arrabal o las carajicomedias de Juan Goytisolo; adoxográfica es la obra de Pomponio Flato de Eduardo Mendoza, heredera directa del igualmente adoxográfico Miles Gloriosus de Plauto. Adoxográfica es la saga de Aladino en las Mil y una noches. En todos los casos, ingeniosos ejercicios retóricos en los que se retuerce el objetivo originario y cuya pista se pierde, ahí lo vemos, en la propia enseñanza griega clásica, en que se practicaba la habilidad retórica al servicio del ingenio, como ejercicio mental para ensanchar la capacidad racional. Una capacidad que, en ocasiones, debe saber sortear la idiotez ambiental –recordemos “idio-ta”, anclado en lo propio, de donde lo “idio-sincrático”, del temperamento propio-. Y por cerrar con Cervantes de nuevo: Américo Castro detectó en su obra algo que, en su momento, pudo verse igualmente en el andalusí Ibn Tufayl (m. 1185) y su obra El despertar de la vida –más conocida por su malísima traducción, que siempre despista: El filósofo autodidacto-. Ambos camuflan, de modo ingenioso, una crítica social bajo la forma de una novela aparentemente inocente: los paseos de un loco en el primero, las aventuras de un niño en una isla en el segundo. Los dos comparten la circunstancia de tener delante a los censores oficiales, a la Inquisición; católica en el caso de uno, musulmana almohade en el del otro. Un autor podría verse perseguido si expresaba directamente juicios que pusieran en cuestión la ortodoxia –religiosa, sistémica-, las jerarquías sociales, la concepción inmovilista del poder y del pueblo… Ante ese panorama, Cervantes desplegó una forma de hipocresía –lo denomina Castro, la aplico yo a Ibn Tufayl- que no es falsedad sino un ingenioso recurso de supervivencia por medio de astucia intelectual. Consiste en aplicar un pensamiento perifrástico global, poner en boca de un loco, o un niño, reflexiones profundas sobre justicia, libertad, religión, armas y letras, alternando un tono burlesco con una temática seria, cuya ambigüedad protege al autor de los tacañones de sus tiempos.

* * *

Y hasta aquí queríamos llegar, para no estirar tanto las páginas como aquellos chistes que podían romperse en el Calila e Dimna. En la entrega del Premio Nacional de Televisión 2020, el presentador Andreu Buenafuente trajo a colación los relatos de buen humor de Ramón Gómez de la Serna y el vanguardismo, diciendo de él que fue el primero de los humoristas. Cuando él empezó, todo esto era campo, en solemne loa del disparate esclarecedor, equivalente a cuando el citado John Cleese ofició el funeral de su compañero de reparto Graham Chapman, aprovechando para convertirse –dijo entonces- en el primer orador de funeral británico en decir la palabra fuck desde el púlpito, desatando con ello las carcajadas del público y logrando, así, estar a la altura del fenecido, profesional de la risa.

Y termina así, y aquí, este homenaje, esta excusa, este paseo con el nombre de la risa en la tarde de la Modernidad. Nuestro tiempo tardomoderno respira gracias al mismo procedimiento civilizador que a lo largo de toda nuestra historia ha conseguido siempre transformar y mejorar la locomotora civilizadora que nos impulsa: el quiebro ingenioso, la rueda dentada que no encajó, la duda, el pensamiento crítico, el salto ético con que se preguntó cualquiera hacia dónde va el tren mientras el resto solo cantaba himnos en sus vagones. Valgan como salvación literaria –subgénero del ensayismo- estas páginas crepusculares que quieren sumarse así, con paseos, loas de ingenios y acompañamiento de los grandes, al movimiento en marcha de las llamadas Slow Humanities que -en la senda del slow food frente al fast food- pretenden tomarse mucho tiempo de sobremesa para darle vueltas a las cosas –o voltearlas- mientras suenan al fondo los motores de las Fast Humanities con sus polémicas, sus divas y divos, sus idiotas –mirando solo lo suyo-, sus apuestas en carreras de caballos y sus censores, habilitando o bloqueando; creando pantanos de pensamiento acreditado mientras el agua –por sellar con Gómez de la Serna- solo quiere seguir adelante y soltarse el pelo en las cascadas.

Un comentario

Como siempre que te escucho o te leo, Emilio, me siento apabullada por tu expresividad, tu capacidad de síntesis, tu vasta cultura y esa facilidad tuya para volver sencillo lo difícil. El texto me parece extraordinario. ¡Enhorabuena!