Juan Manuel Álvarez Espada

Desde Encinasola…

EL DESEMBARCO DE ALHUCEMAS (1925). EL PRINCIPIO DEL FIN.

4 de septiembre de 2025

Imagen 1. Grupo de regulares de Melilla exhiben como trofeo la bandera de la república del Rif, encontrada en la casa de Abd El-Krim

1. SITUACIÓN A PRINCIPIOS DE 1925

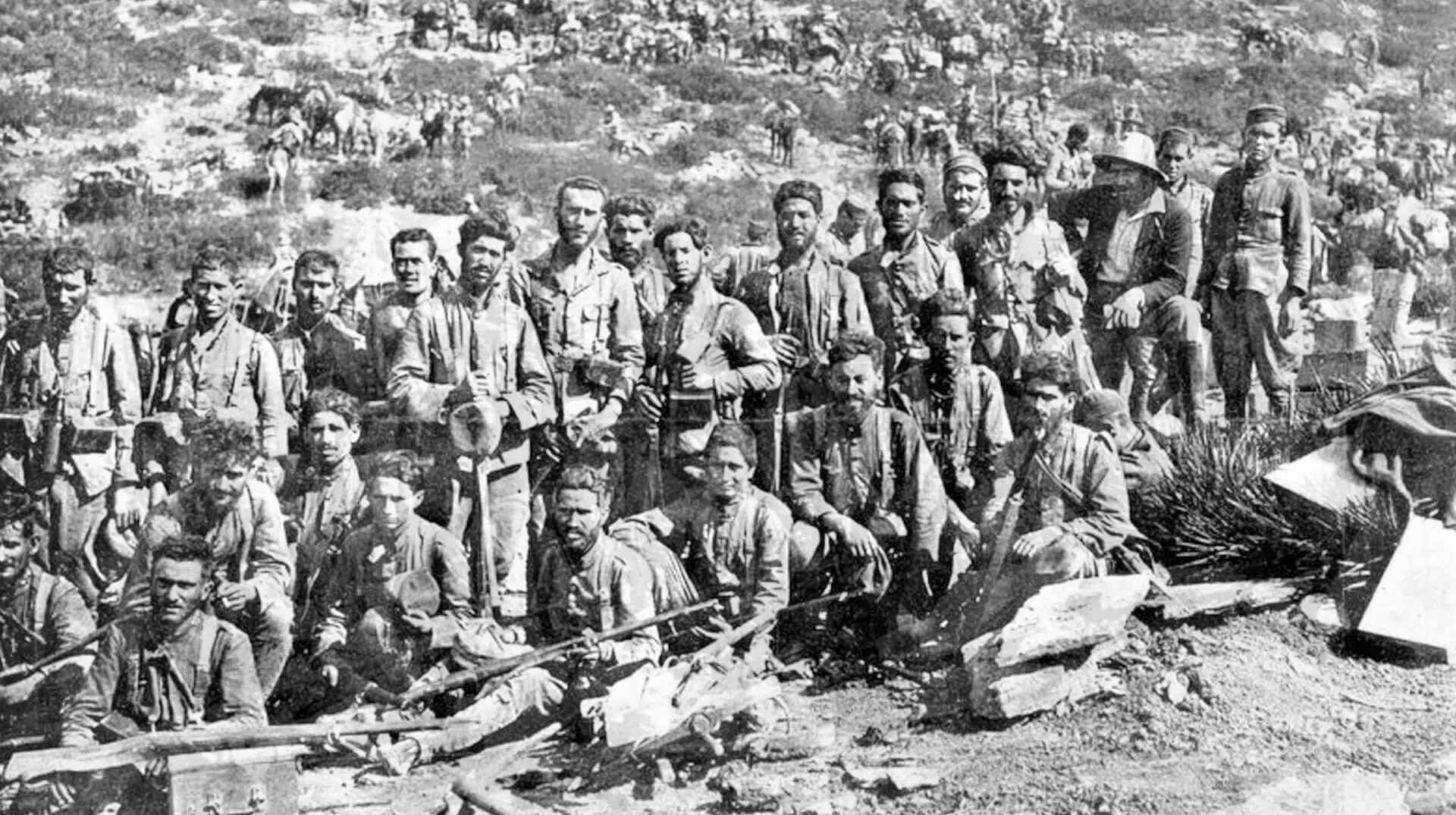

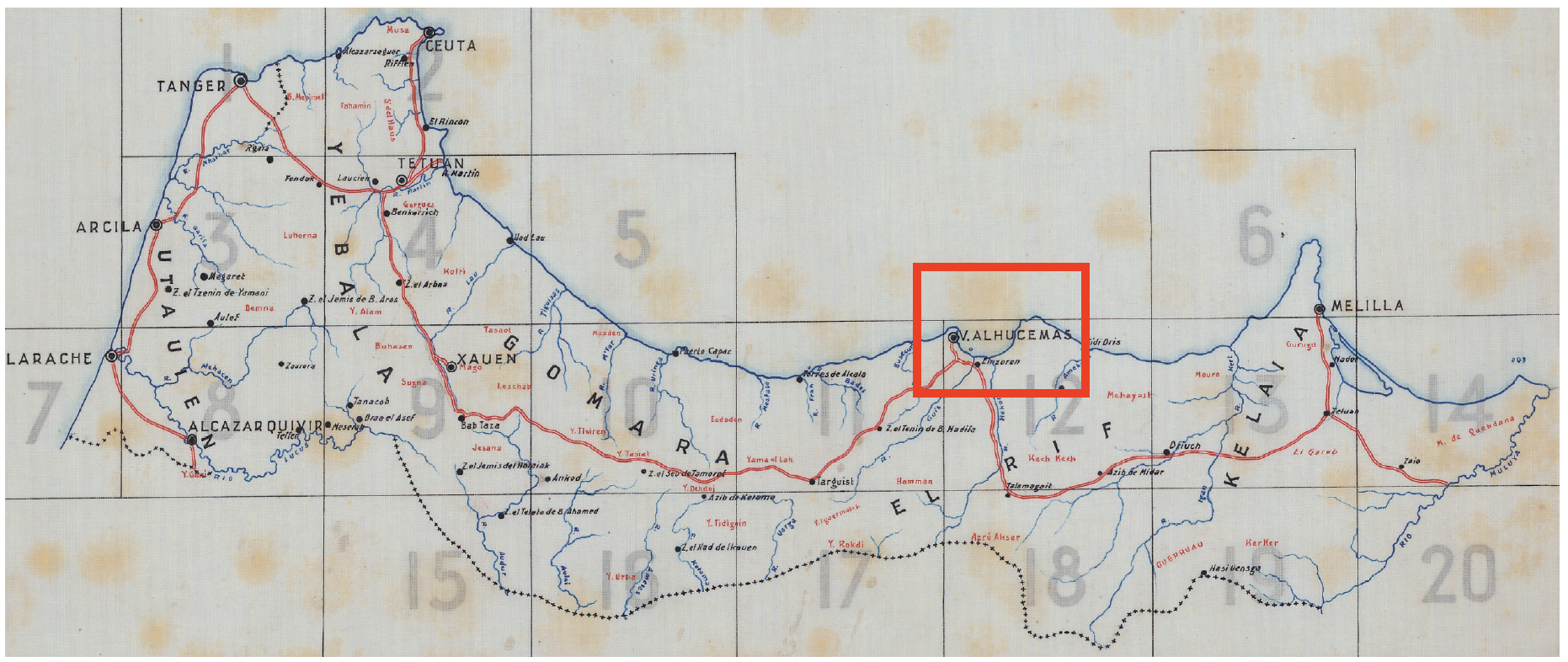

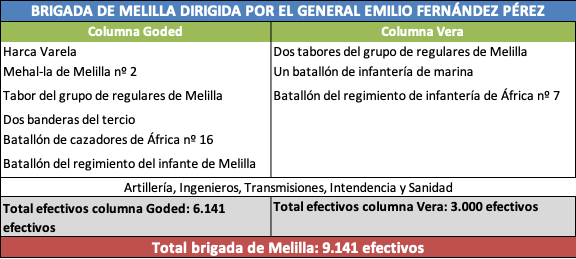

A comienzos de 1925 el Protectorado español vivía una situación de repliegue estratégico y de incertidumbre. La comandancia de Ceuta había ejecutado entre septiembre de 1924 y enero de 1925 la retirada de Xauen y de cientos de posiciones dispersas, concentrando las tropas en torno a la llamada línea Estella, que permitía una defensa más continua y mejor comunicada. La comandancia de Melilla, por su parte, había consolidado sus posiciones en la línea Sanjurjo, con un frente más estable y menos expuesto a sorpresas. Esta reorganización, aunque muy costosa en vidas —las estimaciones varían entre 2.500 y 3.500 muertos y hasta 10.000 heridos—, evitó que la insurrección rifeña provocara un desastre similar al de Annual.

El repliegue, sin embargo, tuvo efectos negativos: aumentó el prestigio de Abd el-Krim, fortaleció su poder en las cabilas de la Yebala y la Gomara y dio la impresión de que España cedía terreno ante la presión rifeña. Las críticas políticas y periodísticas al Directorio Militar fueron intensas, aunque el comportamiento del ejército durante la operación fue ejemplar: las retiradas se hicieron con disciplina, bajo fuerte presión enemiga y en condiciones climáticas adversas, logrando salvar la mayor parte de las fuerzas.

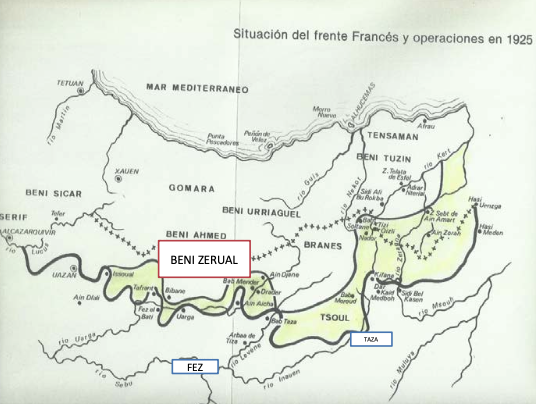

Imagen 2. Zona del Rif y zonas protegidas por la línea Estella a la izquierda y la línea Sanjurjo a la derecha

En paralelo, las fuerzas rifeñas habían alcanzado un grado de organización y movilización notables, llegando a disponer de hasta 80.000 combatientes (4.000 de ellos encuadrados como ejército regular), bien armados con fusiles franceses Lebel, máuseres españoles capturados y abundante artillería y ametralladoras procedentes tanto de Annual como de choques posteriores. Este ejército improvisado mantenía un sistema defensivo con escalones de vigilancia y guardias fijas frente a los puestos españoles y franceses, lo que consolidaba la República del Rif proclamada por Abd el-Krim.

El ejército español, pese a la situación, seguía reforzándose. En sus presupuestos generales, el gasto militar alcazaba ya una cifra cercana al 26%. La Legión y los Regulares, tropas profesionales, habían incrementado su peso frente a las tropas de reemplazo. Además, en esta etapa se incorporó un nuevo medio de apoyo: el mortero de trinchera, que proporcionaba a la infantería un arma eficaz para batir resistencias próximas y complementaba la acción de la artillería ligera.

Un elemento decisivo en esta etapa fue el desarrollo del poder aéreo español, con bases principales en Tetuán y Melilla, que comenzó a emplearse de forma sistemática como instrumento de desgaste estratégico. En enero de 1925, la aviación realizó 12 servicios de reconocimiento y 88 de bombardeo, lanzando 584 bombas de trilita y 33 de iperita; en febrero, las operaciones ascendieron a 19 de reconocimiento y 80 de bombardeo, con 635 bombas de trilita y 120 de iperita. En apenas dos meses, casi una quinta parte de los proyectiles empleados correspondían a armamento químico. Esta campaña aérea buscaba no solo hostigar a las harcas rifeñas en el frente, sino también desorganizar sus líneas de abastecimiento, arrasar cosechas y quebrar la moral de las cabilas insurgentes. La aviación se consolidaba, así como el brazo ofensivo más dinámico del ejército español en el Rif, anticipando la importancia que tendría en la preparación de la ofensiva anfibia de Alhucemas.

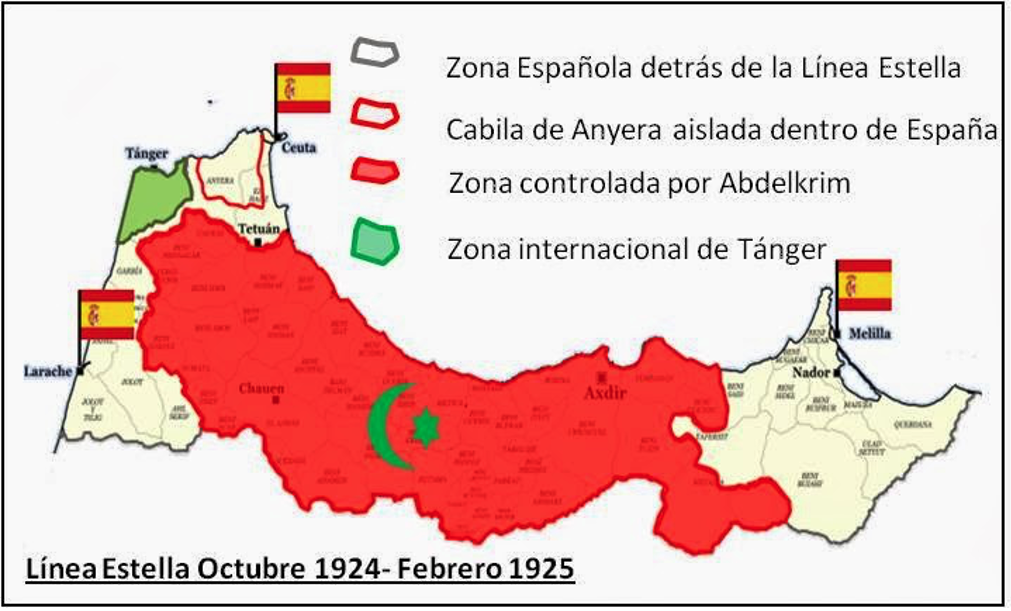

La coyuntura política en el bando rifeño se vio sacudida a comienzos de 1925 con la caída de El Raisuni, caíd de la Yebala, colaborador a ratos de España, y figura rival de Abd el-Krim. En enero, fuerzas comandadas por Mhamed Abd el-Krim, hermano del líder rifeño, se trasladaron desde Alhucemas hasta la Anyera en un barco arrebatado a los españoles el año antes en el Lau, atacaron su palacio en Arcila, y, tras la huida de parte de sus guardias, el resto fue asesinado y Raisuni capturado. Este es llevado a presencia de Abd El-Krim realizando el camino inverso. Con él iba el tesoro acumulado de las prebendas recibidas de España, unos 16 millones pesetas. Murió en cautiverio en abril de 1925. Su desaparición significó la eliminación de un potencial contrapeso interno al poder de Abd el-Krim y facilitó la extensión de la insurrección en la Yebala desde las afueras de Tánger hasta las afueras de Tetuán, y desde las cercanías de Ceuta hasta el Fondak.

Imagen 3. Ahmed al Raisuni. A veces colaborador y a veces enemigo de España, dependiendo del dinero que necesitara. Enemigo directo de Abd El-Krim. Murió en cautiverio.

Así, el inicio de 1925 ofrecía un escenario complejo: España había logrado consolidar líneas defensivas más firmes en torno a Ceuta y Melilla, pero la iniciativa seguía en manos rifeñas, cuya organización militar y capacidad de hostigamiento crecían. La pérdida de Raisuni reforzaba aún más el liderazgo de Abd el-Krim en el Rif occidental, dejando al ejército español en una posición defensiva más precaria y a la espera de una acción decisiva que alterase el rumbo de la guerra.

2. ¡TENEMOS QUE LLEGAR A ALHUCEMAS!

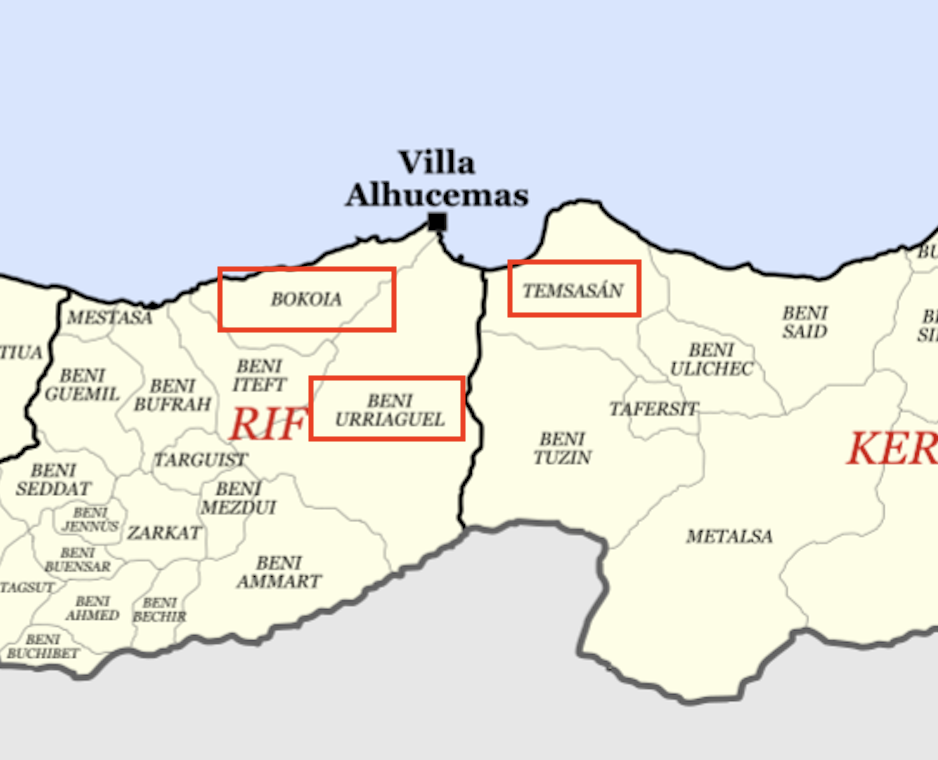

Desde mucho antes del ascenso de Abd el-Krim, la bahía de Alhucemas era percibida por mandos, políticos y prensa como el eje vertebrador del protectorado español. Ya durante la campaña de 1909, en la Comandancia de Melilla, el comandante general Marina Vega y su jefe de Estado Mayor Gómez Jordana constataron que el núcleo más combativo procedía del Rif central —con los Beni Urriaguel como columna dura— y que, sin someter su litoral, cualquier avance tierra adentro sería efímero. De ahí que, desde ese momento, Alhucemas se convirtiera en el punto de referencia de toda estrategia: dominar su costa implicaba cortar la base social y logística de las cabilas más belicosas, estabilizar la retaguardia de Melilla y dar salida política a la penetración española más allá de operaciones punitivas.

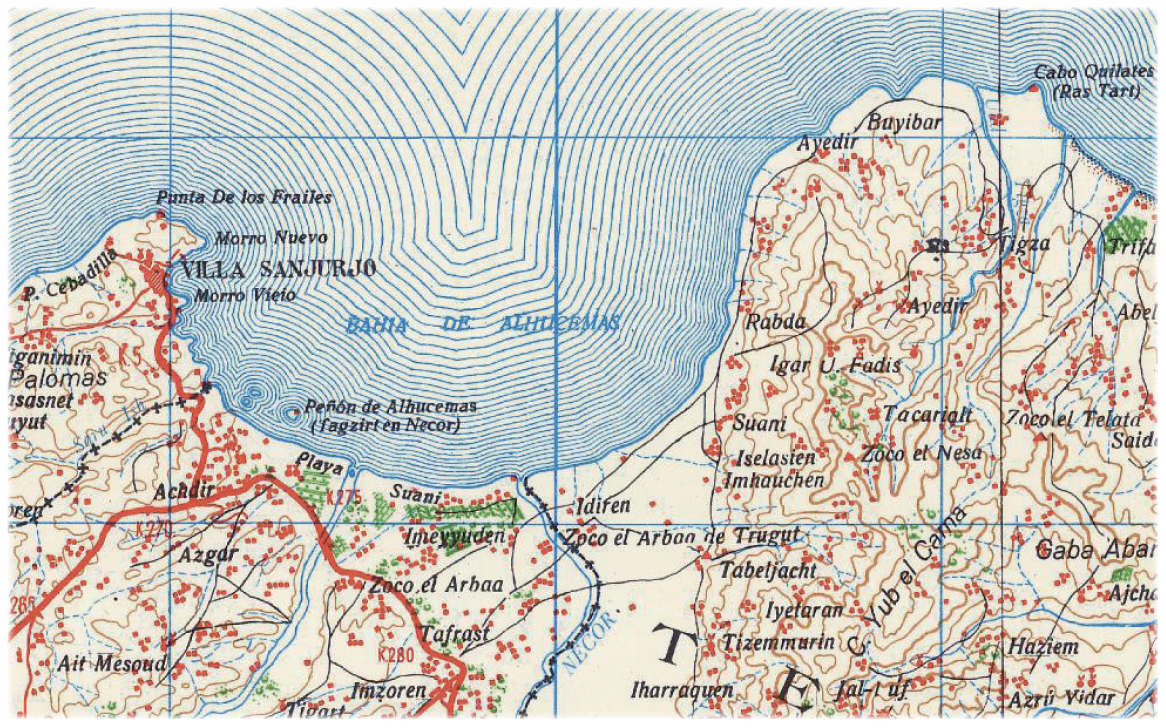

Imagen 4. El protectorado español en 1925 y la situación de la bahía de Alhucemas [Fuente: Propia sobre Serv. Geográfico militar]

En términos geopolíticos, la bahía se entendió como un “nudo” que conectaba costa y montaña, comercio legal y contrabando, autoridad del sultán y poder real de los caídes; controlarla era condición previa para ordenar la zona oriental del protectorado y para sostener, de forma creíble, la presencia española en el tablero que Francia y Gran Bretaña habían reconfigurado tras el Acta de Algeciras de 1906. Esta lectura —militar, política y simbólica— fue ganando peso entre 1909 y 1914, y explica que Alhucemas se convirtiera en sinónimo de “problema del Rif” y, a la vez, en promesa de solución duradera.

Imagen 5. La bahía de Alhucemas con sus límites occidental (Punta de los Frailes) y oriental (Cabo Quilates). En la parte central de la bahía, el Peñón de alhucemas, plaza de soberanía de España. [Díaz 2019]

Ese convencimiento trascendió los cuarteles y se consolidó en la opinión africanista. El 20 de octubre de 1911, Cándido Lobera, director de El Telegrama del Rif, escribía que la clave no estaba en Melilla sino en Alhucemas, y que mientras no se sometiera a los Beni Urriaguel no habría paz; el 11 de agosto de 1913, El Heraldo Militar insistía en que allí se ventilaría “siempre” el problema político y militar de la zona española. En paralelo, en Madrid y en África, altos mandos como Francisco Gómez Jordana (comandante general de Melilla desde enero de 1913 y luego alto comisario) defendieron que el control de la bahía permitiría, primero, neutralizar a las fracciones costeras y, segundo, desplegar una labor de atracción política sobre las cabilas de la montaña, reservando la fuerza para cuando el argumento y la persuasión no bastaran.

Imagen 6. Las tres cabilas que dominaban Alhucemas. En la zona de La punta del fraile, la cabila Bocoya. En el centro de la bahía, la cabila Beni Urriagel. En la zona oriental y La Punta del Fraile, la cabila Temsasán [Fuente: Serv. Geográfico Militar]

A comienzos de 1924, la Revista de Tropas Coloniales —nacida del descontento tras Annual— abría con un artículo del político conservador Antonio Goicoechea subrayando la obligación de “poner el pie en Alhucemas”: no como gesto de conquista, sostenía, sino como llave para recomponer alianzas locales y afirmar el prestigio internacional de España. Esa confluencia de diagnósticos —editoriales, ministeriales y de Estado Mayor— convirtió a Alhucemas, antes incluso de 1921, en objetivo estratégico, político y moral: sin su dominio, no había pacificación posible; con él, se abría la única vía de estabilización duradera del protectorado oriental.

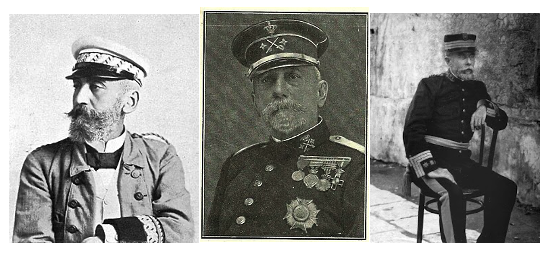

Imagen 7. De izquierda a derecha, el ministro de la guerra Luque Coca, el capitán general de Melilla García Aldave y el jefe de estado mayor Larrea Liso. Creadores del primer plan de desembarco en Alhucemas en 1911 [Fuente: Wikipedia y Stasiotika (blog)]

Imagen 7. De izquierda a derecha, el ministro de la guerra Luque Coca, el capitán general de Melilla García Aldave y el jefe de estado mayor Larrea Liso. Creadores del primer plan de desembarco en Alhucemas en 1911 [Fuente: Wikipedia y Stasiotika (blog)]

Esa obsesión explica que desde 1911 se sucedieran proyectos de desembarco que, una y otra vez, acabaron en nada. En octubre de 1911, el ministro de la Guerra Luque Coca, definido a sí mismo como “el primer enamorado de la operación”, autorizó un plan de desembarco con tropas embarcadas y dispuestas a actuar bajo el mando del capitán general de Melilla José García Aldave y su jefe de Estado Mayor Francisco Larrea Liso. Con los barcos listos y la colaboración pactada de los notables de los Beni Urriaguel —entre ellos el anciano Abd el-Krim ben Mohamed el Jatabi, padre del futuro líder rifeño—, la operación se suspendió apenas tres días antes de ejecutarse por razones políticas y de oportunidad internacional (la crisis de Agadir provocada por Alemania).

Imagen 8. De izquierda a derecha, el ministro de estado Amalio Jimeno, el comandante general de Melilla Gómez Jordana y su jefe de estado mayor Ardanaz Crespo. Creadores del plan de desembarco de 1913 [Fuentes: Wikipedia]

Dos años más tarde, en junio de 1913, el comandante general de Melilla Francisco Gómez Jordana, respaldado por su Estado Mayor —con el coronel Ardanaz Crespo como colaborador más directo—, resucitó el proyecto con todos los medios listos para el embarque. El propio Jordana, en carta al ministro de Estado Amalio Jimeno, subrayaba que Alhucemas era “para nosotros de la mayor importancia”. Sin embargo, de nuevo en el último momento el gobierno optó por frenar la maniobra. Ese mismo año la tragedia del cañonero “General Concha”, embarrancado en la playa de Busicur y atacado por los bocoyas con 17 muertos y 11 prisioneros, reveló de forma sangrienta lo arriesgado de posponer indefinidamente la operación.

Imagen 9. De izquierda a derecha los generales Riquelme López-Bravo y Aizpuru Mondéjar. Creadores del plan de desembarco de 1916. [Fuentes: Wikipedia]

En 1916, en pleno desgaste de la Primera Guerra Mundial, los preparativos estuvieron otra vez muy avanzados, con el apoyo del coronel José Riquelme y López-Bago y del general Luis Aizpuru Mondéjar, pero el gobierno nunca llegó a dar su aprobación definitiva. Una vez más, la decisión política bloqueó lo que los militares consideraban inaplazable.

En 1921, el comandante general de Melilla Manuel Fernández Silvestre trató de alcanzar Alhucemas por tierra, con un plan político-militar avalado por el alto comisario General Dámaso Berenguer. Su estrategia consistía en atravesar la cabila de Tensamán y ocupar la bahía auxiliado, si era preciso, por un desembarco limitado. El resultado fue catastrófico: la maniobra se transformó en el desastre de Annual, con miles de muertos y la pérdida de todo el territorio desde Annual hasta Melilla.

Apenas unos meses después, en febrero de 1922, el presidente del Consejo Antonio Maura convocó la llamada Conferencia de Pizarra en Málaga, a la que acudieron ministros y mandos militares. Allí, en presencia del propio Berenguer y del ministro de la Guerra Juan de la Cierva, se reafirmó que la única manera de derrotar a los Beni Urriaguel era ocupar la bahía por un desembarco. El acuerdo quedó sin ejecución tras la caída del gobierno Maura. No obstante, el ministro Juan de la Cierva, durante su mandato compró las barcazas de desembarco tipo “K” de las cuales hablaré más tarde.

Imagen 10. De izquierda a derecha, el alto comisario Luis Silvela, primer civil en ocupar dicho puesto y el comandante general de Melilla Severiano Martínez Anido. Creadores del plan de desembarco en Alhucemas de 1923. [Fuentes: Wikipedia]

En 1923, bajo el gobierno de Manuel García Prieto, se elaboró un último plan, con el alto comisario civil Luis Silvela y el comandante general de Melilla Severiano Martínez Anido encargado de dirigir las divisiones de desembarco. Aunque aprobado en principio por el gabinete militar de la Alta Comisaría, el proyecto fue rechazado por las autoridades políticas tras el dictamen del Estado Mayor Central. La Restauración se hundía, y con ella también los últimos intentos de ejecutar la operación antes del golpe de Estado.

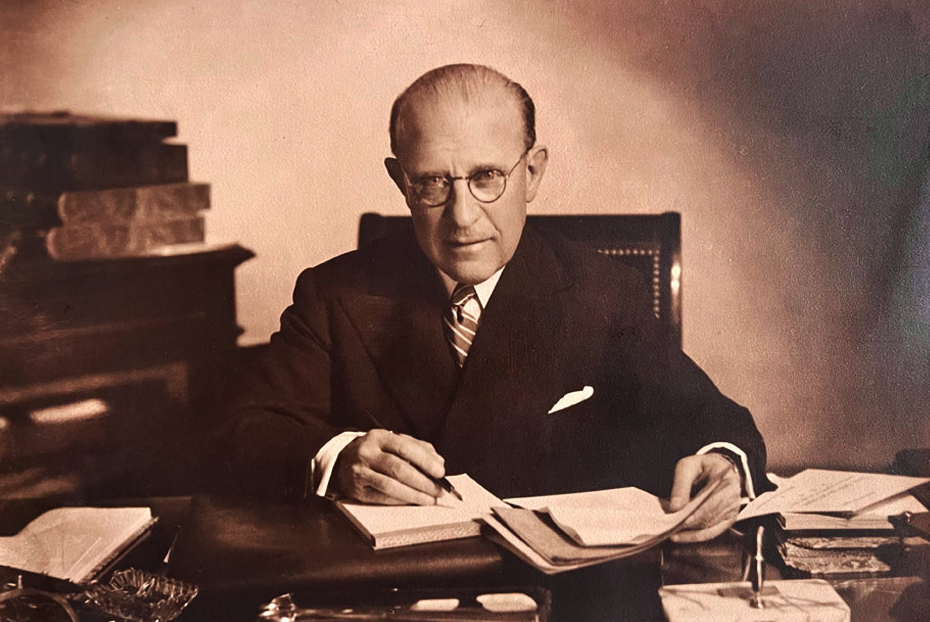

Con la llegada de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923, la cuestión de Alhucemas recobró todo su vigor. Posterior al repliegue general y presionado por la opinión pública africanista y por el propio monarca Alfonso XIII, terminó por ordenar en marzo de 1925 la elaboración de un plan definitivo. El encargo recayó en Francisco Gómez-Jordana Sousa, hijo del general Jordana, entonces director general de Marruecos y Colonias y miembro del Directorio Militar. Su conocimiento profundo del Rif y de las lecciones aprendidas en los proyectos abortados le permitió diseñar el plan que finalmente se ejecutaría en septiembre de 1925.

De esta manera, desde 1911 hasta 1925 se fueron sucediendo planes abortados, debates interminables y maniobras frustradas, pero todos coincidían en la misma conclusión: la llave del Rif estaba en Alhucemas. Y, antes de lanzarse a la gran empresa, el Directorio Militar decidió realizar un primer ensayo en Alcázar-Seguer, en marzo de 1925, con el objetivo de probar medios y tácticas de desembarco que poco después habrían de emplearse en la bahía que simbolizaba, desde hacía más de una década, el corazón de la resistencia rifeña.

3. EL PRIMER ENSAYO. EL DESEMBARCO DE ALCÁZAR-SEGUER

En diciembre de 1924 se perdió el puesto de Intervenciones de Alcázar-Seguer, en la costa de Anyera, tras la sublevación de trabajadores bereberes en el campamento español. Esta posición tenía un valor doblemente significativo: en lo simbólico, por su ubicación estratégica, en pleno estrecho de Gibraltar, y en lo técnico, por sus características geográficas idóneas para ensayar un desembarco. Desde finales de diciembre de 1924 se estudió una operación específica para recuperarla, concebida más como un experimento táctico que como una necesidad de guarnición.

Imagen 11. Alcazar-Seguer era el único puerto de salida de la Anyera rebelde a principios de 1925. La zona controlada pertenece a la línea Estella [Fuente: Jiménez Moyano]

El primer plan de operaciones, fechado el 28 de diciembre de 1924, preveía cinco columnas, una de desembarco y cuatro de demostración. La columna de mar estaba formada por ocho unidades tipo batallón: tres tabores de Regulares de Ceuta, tres Banderas del Tercio y dos batallones de infantería de reemplazo, mientras las otras cuatro columnas, mandadas por los generales Góngora, Gómez Lorenzo, Muñoz Barceló y Muñoz Grandes, debían fijar al enemigo desde la línea Estella. La magnitud de la operación y las dificultades de coordinación obligaron a reducir la ambición del plan. Así, el 11 de enero de 1925 se aprobó un segundo proyecto que reducía las fuerzas de desembarco a seis unidades —tres tabores de Regulares, dos Banderas del Tercio y un batallón de infantería—. En estas fechas, el recién ascendido coronel Franco realizó reconocimientos de la costa desde los cañoneros “Almirante Bonifaz” y “Canalejas” en varias fechas. Sin embargo, las reticencias del mando de Ceuta y el mal tiempo retrasaron de nuevo la ejecución.

Finalmente, el 20 de marzo de 1925 se cursó la orden definitiva para ejecutar la operación en fecha próxima, inicialmente el 27 de marzo (tuvo que retrasarse 3 días más), suprimiéndose ya las demostraciones terrestres para concentrar todo el esfuerzo en una sola columna de desembarco. El mando general correspondió a la Comandancia de Ceuta, entonces bajo la dirección del general de división Berenguer y Fuster, y el mando de la columna al general de brigada Sousa Regoyos, mientras que la vanguardia de la primera oleada recayó en el coronel Franco. Las fuerzas participantes incluyeron al Batallón del Regimiento Ceuta n.º 60 y una sección de ametralladoras del Regimiento Borbón, las IVª y VIª Banderas del Tercio, tres tabores del Grupo de Regulares de Ceuta n.º 3, una batería de montaña de 70 mm, dos compañías de zapadores, estaciones ópticas y radiotelegráficas, sección de tendido, servicios sanitarios —incluida una sección de camilleros con 40 camillas, un hospital móvil de 12 camas y un equipo quirúrgico embarcado en el buque-hospital Barceló— y una sección de la Compañía de Mar.

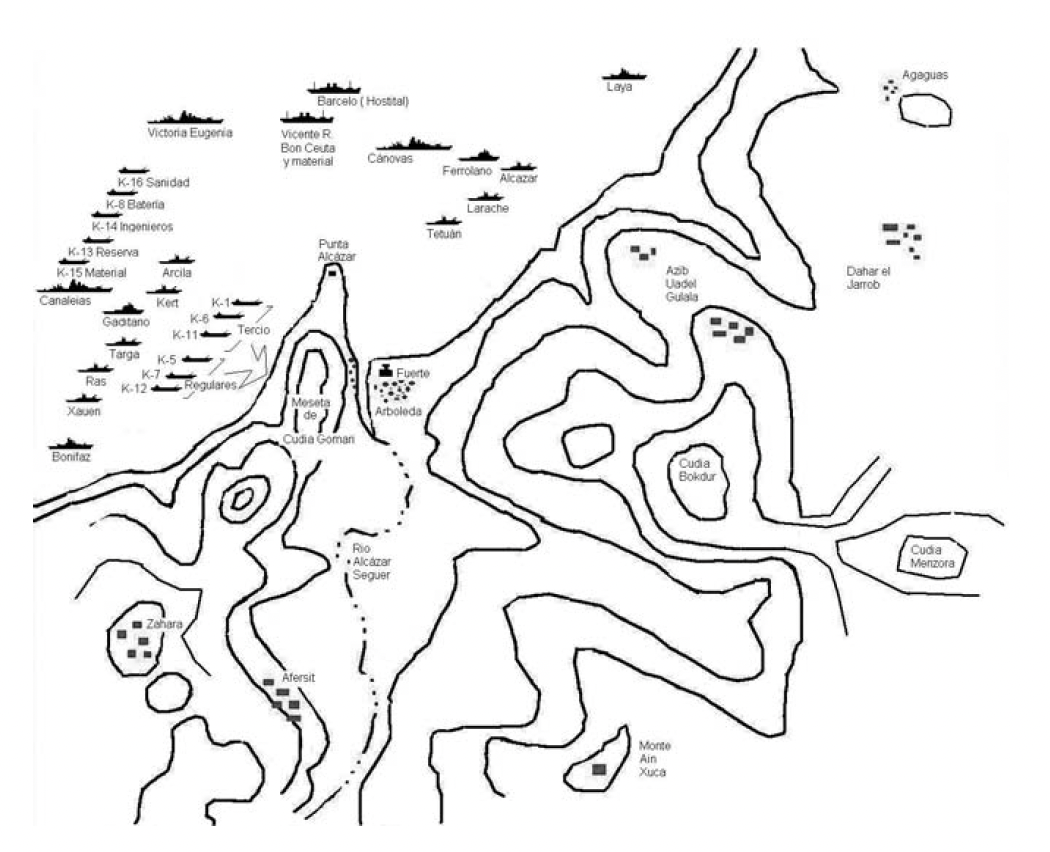

Imagen 12. Croquis del desembarco con los barcos y barcazas K de la marina en la madrugada del 30 de marzo de 1925 [Fuente: Jiménez Moyano]

El elemento más innovador de esta maniobra fueron las barcazas K, procedentes de las X-lighters británicas adquiridas por España en 1922 gracias a la gestión del ministro de la Guerra, Juan de la Cierva, a raíz de lo mínimamente acordado en la conferencia de Pizarra de 1922. Estas embarcaciones habían sido diseñadas en 1915 por Walter Pollock, a instancias del almirante Fisher, para la campaña de Gallipoli (1915-1916). En apenas cuatro días, Pollock presentó los planos de 200 lanchas de desembarco, conocidas como X-lighters, que fueron construidas con rapidez en más de 30 astilleros británicos. De fondo plano, con proa en forma de cuchara para afrontar playas de pendiente pronunciada y una rampa abatible que permitía el desembarco directo de tropas, caballos o artillería, tenían 32 metros de eslora, 6,4 de manga, un desplazamiento de 135 toneladas y estaban blindadas. Cabían 300 hombres totalmente equipados, Su construcción estaba inspirada en barcazas del Támesis y su propulsión dependía de motores de explosión pesados, principalmente Bolinder, aunque también Skandia, Avance o Campbell, según disponibilidad. La potencia variaba entre 40 y 92 caballos, lo que les permitía alcanzar entre 5 y 7 nudos. Algunas eran de hélice simple y otras de doble hélice, y se produjeron versiones para transporte de tropas y material (designadas como K-lighters) y versiones para agua o combustible (L-lighters).

Imagen 13. Imagen aérea de la zona de desembarco en Alcazar-Seguer tomada el 31 de marzo de 1925. Las barcazas K se encuentran agolpadas en la playa [Fuente: Aeronáutica militar]

Estas barcazas desempeñaron un papel discreto a finales de la campaña de Gallipoli, participando en el transporte de hombres, animales y pertrechos, y en la evacuación de enero de 1916, donde demostraron su enorme utilidad al operar con eficacia en playas bajo fuego enemigo. Aunque nueve de las K-lighters se perdieron en combate, la mayor parte sobrevivió y fueron dispersadas tras la guerra a distintos destinos: Constantinopla, Lemnos, Gibraltar, Egipto, Bombay o el Mar Blanco durante la campaña del norte de Rusia en 1919. A partir de 1920 muchas fueron vendidas a gobiernos y armadores privados; Francia, Grecia y Egipto adquirieron varias, y España compró 26, de las cuales 11 llegarían a sobrevivir a la Guerra Civil.

El dispositivo naval fue importante, con once barcazas tipo K, los cañoneros “Canalejas”, “Cánovas”, “Bonifaz” y “Laya”, varios guardacostas, el transporte “Vicente Roda”, los remolcadores “Ferrolano” y “Gaditano”, el torpedero n.º 11 y el buque-hospital “Barceló” (se habló de que participaran los cruceros “Victoria Eugenia”, “Extremadura” y “ Cataluña” pero se descartó en el plan final), además de una misión de la aviación (1 escuadrilla) para aislar la zona. El 29 de marzo por la noche comenzó la concentración y embarque en Ceuta: las Banderas del Tercio se embarcaron en las K-1, K-6 y K-11, unos 900 legionarios en total; dos tabores de Regulares en las K-5, K-7 y K-12, unos 950 hombres, quedando un tercer tabor en reserva en la K-13; mientras los zapadores, artillería con 80 mulos, servicios sanitarios y logísticos lo hicieron en las K-16, K-8, K-14 y K-15. Hacia la una de la madrugada del 30 de marzo el convoy zarpó de Ceuta, encabezado por el guardacostas “Arcila” que remolcaba la K-1 con la IVª Bandera del Tercio y Franco al frente.

Al amanecer del 30 de marzo, tras el fuego naval de preparación que batió las alturas al este de la desembocadura del río Alcázar, las seis barcazas de la primera oleada vararon en la playa hacia las ocho de la mañana. La IVª Bandera desplegó a la derecha, la VIª a continuación y los tabores de Regulares a la izquierda, avanzando en formación tipo batallón con una compañía en vanguardia, dos en segundo escalón y una en reserva. La cota de Kudia Gomari fue coronada en pocos minutos, consolidando la meseta y desbandando al adversario hacia el río, mientras ingenieros, artillería y servicios completaban el desembarco y organizaban el dispositivo. Las bajas fueron escasas: un oficial de Regulares muerto y veinticuatro heridos, entre ellos tres oficiales —uno de la Armada— y una veintena de hombres de tropa de distintas armas. Esa misma noche se retiraron a Ceuta la VIª Bandera y la reserva de Regulares, quedando en Alcázar-Seguer la IVª Bandera, el batallón de Ceuta n.º 60, la batería de montaña y los servicios indispensables, hasta que la IVª reembarcó el 1 de abril.

El desembarco de Alcázar-Seguer constituyó así la primera operación anfibia española de entidad en costa hostil con éxito táctico inmediato, pues se tomó y consolidó la posición sin apenas pérdidas. Su importancia radicó menos en el valor estratégico del punto ocupado que en su papel de ensayo decisivo para operaciones posteriores: se validó la eficacia de las barcazas K y de los fuegos navales coordinados, se aprendieron lecciones sobre la logística y el empleo del ganado, se evidenciaron las limitaciones de reconocimiento previo de playas y se probó con éxito la coordinación entre Ejército de Tierra, Armada y Aeronáutica. De este modo, Alcázar-Seguer se convirtió en el precedente directo e imprescindible que haría posible, y probablemente precipitó, la apuesta por un desembarco decisivo en Alhucemas meses después.

4. ABD EL-KRIM ATACA A FRANCIA. EL DESASTRE DE UARGA

En la primavera de 1925 la situación en el Rif parecía inclinarse cada vez más a favor de Abd el-Krim. La proclamada República del Rif había consolidado su autoridad sobre buena parte de las cabilas tras el repliegue español a la Línea Estella – Sanjurjo y la eliminación de rivales incómodos como el viejo Raisuni. El caudillo de los Beni Urriaguel había sabido transformar una confederación tribal en un poder político y militar con apariencia de Estado, articulado en torno a una administración rudimentaria en Axdir y sostenido por un ejército en expansión. Este ejército, lejos de ser una simple agregación de harcas, combinaba un núcleo regular de varios miles de hombres —bien instruidos y con mandos formados en la administración colonial— con un amplio contingente irregular que podía movilizarse hasta alcanzar los 80.000 combatientes. El material bélico no era menos considerable: cañones y ametralladoras arrebatados al ejército español tras Annual, fusiles Lebel franceses, artillería ligera y abundante munición procedente del contrabando, todo ello complementado por el asesoramiento de desertores de la Legión Extranjera, oficiales turcos y técnicos europeos que llegaron a prestar sus servicios al emir rifeño. Incluso se documenta la adquisición de algunos aeroplanos (nunca llegaron al Rif) y la presencia de ingenieros y artilleros extranjeros al servicio de su causa. Con este bagaje, Abd el-Krim se había convertido en un adversario de perfil moderno, capaz de medirse con ejércitos europeos en el terreno de la guerra regular.

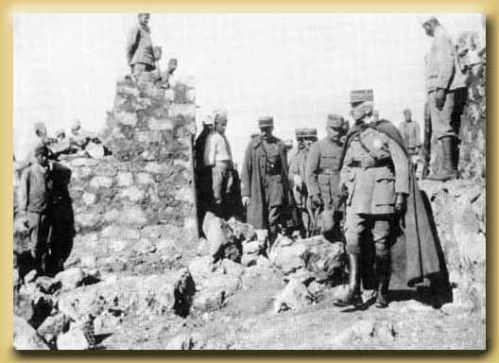

Imagen 14. El mariscal Lyautey inspecciona los blocaos que forman parte de la línea de defensa avanzada más allá del río Uarga (1924).

Los franceses, por su parte, habían movido ficha en 1924. El mariscal Lyautey, residente general en Marruecos, ordenó establecer una línea avanzada al norte del río Uarga para contener eventuales incursiones rifeñas. Se levantaron blocaos y fuertes, se situó el cuartel general en Ait Aixa y se dotó al aeródromo de Ain Mediuna con varias escuadrillas. La medida pretendía proteger la frontera, pero a ojos del emir rifeño fue una provocación: además de dividir artificialmente a cabilas rifeñas como los Beni Zerual, algunos de cuyos notables fueron fusilados por los franceses, limitaba sus fuentes de aprovisionamiento y amenazaba el control político que pretendía ejercer.

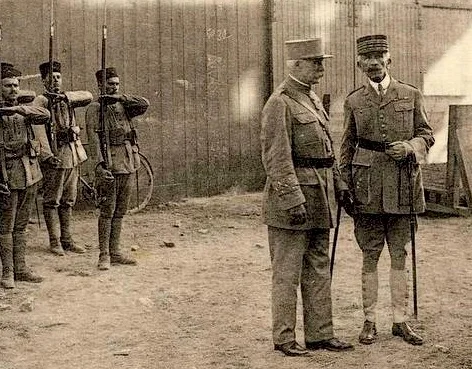

Imagen 15. Los mariscales Pétain y Lyautey se reúnen en Fez para analizar la ofensiva rifeña

En este contexto, Abd el-Krim se enfrentaba a una encrucijada estratégica. Podía dirigir su empuje hacia el norte, contra Ceuta y Tetuán, buscando arrinconar a los españoles y tratar de ganar reconocimiento internacional para la “República del Rif”; o podía abrir un nuevo frente hacia el sur, contra Francia, más débil en efectivos y desplegada en una región fértil y rica en recursos agrícolas. Además, la marina española había aumentado sus unidades en la zona litoral del Rif para eliminar el contrabando. Sus propios allegados lo empujaban a esta segunda opción, que además se justificaba en clave religiosa: si la guerra era contra los cristianos, poco importaba que fueran españoles o franceses.

La ofensiva se desencadenó al amanecer del 13 de abril de 1925. Cinco harcas, unos 8.000 hombres, cruzaron el Uarga y en apenas cuatro días quebraron la línea defensiva gala, considerada sólida y apoyada por la aviación. Los puestos fortificados fueron cayendo uno tras otro; aldeas, instalaciones y aduares ardieron, mientras columnas francesas quedaban aisladas y obligadas a abrirse paso a la bayoneta. En pocas semanas se habían perdido 48 de las 66 posiciones francesas, y el avance rifeño se acercaba a las inmediaciones de Taza y a sólo treinta kilómetros de Fez, corazón del Marruecos francés.

El botín resultó colosal: 51 piezas de artillería, 35 morteros, más de 200 ametralladoras, 5.000 fusiles, más de siete millones de cartuchos, decenas de miles de proyectiles de artillería y bombas de mano, además de varios aviones destruidos en Ain Mediuna. En el camino, unos 2.000 soldados indígenas del ejército colonial francés, capturados en combate, acabaron pasándose en bloque a las huestes de Abd el-Krim, lo que supuso un duro golpe moral para los mandos galos. Crónicas francesas y extranjeras resaltaban además la habilidad de los combatientes de Abd el-Krim para infiltrarse en campamentos enemigos, degollar centinelas y robar fusiles en operaciones nocturnas que mostraban la dificultad de combatir en aquellas montañas.

Imagen 16. Zona de operaciones al sur del protectorado español y al norte del protectorado francés. En amarillo las zonas ocupadas por el ejército rifeño. Fez y Taza constituían puntos estratégicos para poder viajar entre Rabat y Argel [Fuente: Linuesa].

Lyautey había previsto la ofensiva, pero sin refuerzos suficientes sólo pudo organizar un dispositivo defensivo en tres sectores —Uazán, Ait Aixa y Taza— con fuerzas coloniales muy heterogéneas: spahis argelinos, tiradores marroquíes, legión extranjera, senegaleses, majzen y partisanos. Nada de ello bastó para contener la marea. A finales de mayo la crisis era tal que París decidió enviar refuerzos masivos y otorgar el mando supremo al mariscal Pétain, el héroe de Verdún. En pocas semanas desembarcaron más de 100.000 hombres con tanques y artillería pesada.

La contraofensiva, conocida como la “tachê de Taza” (zona montañosa del Atlas cercana a la población de Taza), arrancó en agosto. La columna del General Freydenberg empleó un gran número de blindados para abrirse paso hacia el norte, mientras las tropas españolas y francesas entraban en contacto directo por primera vez. Para septiembre, la línea francesa había vuelto a la posición de 1924, al sur del Uarga, y el empuje rifeño había sido contenido. La campaña, sin embargo, había supuesto un golpe moral devastador para Francia, que perdió más de 11.000 hombres entre muertos y heridos y vio cuestionado el prestigio del propio Lyautey, obligado a dimitir en diciembre.

En España, la prensa africanista siguió los combates con una mezcla de estupor y reivindicación: lo ocurrido en el Uarga era, para muchos, “el Annual francés”. Por fin París comprobaba en carne propia lo que España llevaba años sufriendo: la dificultad de una guerra montañosa contra un enemigo formidable. De esta constatación surgió la consecuencia más duradera: la necesidad de coordinar esfuerzos con España. Las conferencias de Madrid de junio-julio de 1925 sellaron ese entendimiento y allanaron el camino para la gran operación conjunta que meses después tendría lugar en Alhucemas.

5. EL PLAN DE GÓMEZ-JORDANA SOUSA

Tras el repliegue y la consolidación de nuevas líneas defensivas, Primo de Rivera trató en un primer momento de cerrar el conflicto por vía política. Envió a Horacio Echevarrieta, empresario vasco, el mismo que en 1923 había mediado por los prisioneros de Annual, a negociar con Abd el-Krim. La respuesta fue de máximos: reconocimiento de la República del Rif, con ciertas concesiones económicas a España. Aquello resultaba inaceptable para Madrid, y en paralelo los ataques rifeños a puestos de la línea Estella de febrero de 1925 convencieron al dictador de que la única salida posible pasaba por un golpe definitivo en el corazón de la rebelión. Fue entonces cuando Alhucemas comenzó a perfilarse como el objetivo estratégico inevitable.

El 9 de marzo Primo de Rivera encomendó al general Francisco Gómez-Jordana la redacción de una ponencia sobre un desembarco en la bahía de Alhucemas. Además de la situación en el Rif, Primo de Rivera conocedor del intento de Abd-El-Krim de negociar con otras potencias su reconocimiento, tenía miedo de que Alhucemas se convirtiera en una base militar de Alemania, Italia o la URSS (estos hechos atemorizaban al dictador, pero fueron totalmente infundados).

No se trataba de un plan táctico completo, sino de un marco estratégico que debía servir de base a los mandos de tierra, mar y aire. El documento justificaba la operación como única vía para quebrar la resistencia de los Beni Urriaguel, acabar con el enorme coste humano y económico de la guerra y recuperar la iniciativa política y militar. Jordana subrayaba además que la opinión pública española, crítica con la guerra de desgaste, podría aceptar mejor una acción audaz y concluyente.

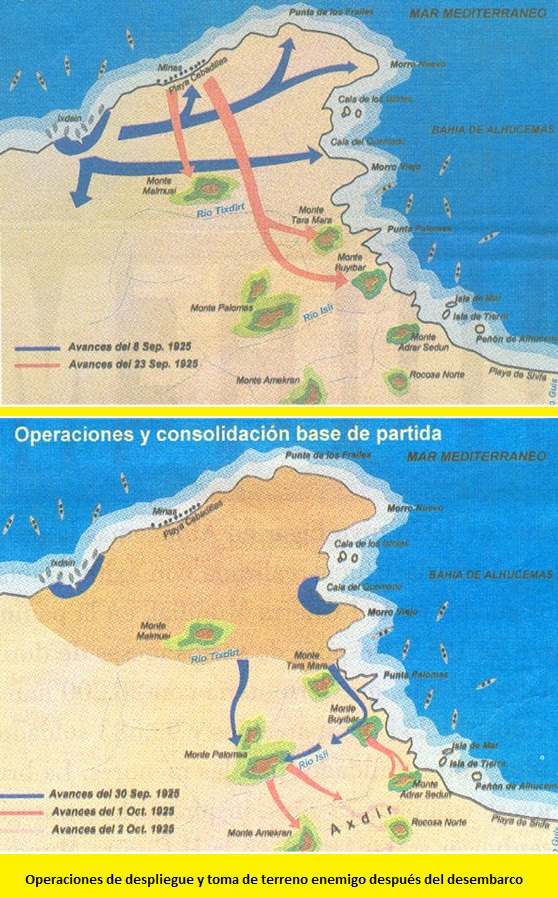

El estudio analizaba con precisión las condiciones del terreno. Entre el río Nekor y el Guis se encontraba la gran playa de Suani, extensa, pero con escaso calado y vegetación que favorecía a los defensores. El sector de Morro Nuevo ofrecía un excelente punto de apoyo, aunque con frente estrecho para el desembarco. Como alternativas se contemplaban calas como la del Quemado, Bonita, Espalmadero o la playa de Sfiha, frente a Axdir, cuartel general de Abd el-Krim. Jordana establecía además la época más adecuada: junio o julio, cuando el mar era más benigno y muchos rifeños marchaban a Argelia para la recolección, reduciendo así la resistencia local.

Imagen 17. General Gómez-Jordana Sousa. Creador del plan de desembarco en Alhucemas de 1925. Gran seguidor de la estrategia de acción indirecta. [Fuente: Real Academia de la Historia]

Los objetivos eran contundentes: aniquilar a Abd el-Krim, ocupar la bahía de Alhucemas y consolidar una base de operaciones que permitiese un bloqueo eficaz del Rif. La operación debía iniciarse con una doble simulación de desembarcos en Sidi Dris y Vélez de la Gomera para fijar a las cabilas vecinas, mientras la fuerza principal tomaba Morro Nuevo y Suani. El desembarco se organizaría en tres escalones: un primer contingente de choque de unos 8.000 hombres (Regulares, Tercios de la Legión, harcas 1 y mehal-las 2) con material de fortificación; una segunda oleada con intendencia, sanidad y municionamiento; y una tercera con víveres y refuerzos. Sanjurjo fue designado para el mando de la división de desembarco, asistido por Saro y Fernández Pérez al frente de las columnas, mientras que la escuadra quedaba bajo el contralmirante Guerra Goyena.

El plan insistía en la necesidad de superioridad material: artillería del Peñón, fuegos navales de acorazados y cruceros, y un importante despliegue aéreo, reforzado por las pistas avanzadas de Drius y Dar Quebdani. Incluso se contemplaba, como último margen, prolongar las gestiones diplomáticas hasta finales de mayo, pero con la condición de que, de no prosperar, el desembarco debía ejecutarse sin demora. En su concepción inicial, el plan de Gómez-Jordana era un proyecto netamente español, pensado para realizarse con medios propios y sin participación extranjera.Sin embargo, el curso de los acontecimientos pronto demostraría que España no podía actuar sola. El avance rifeño sobre el Uarga y el serio peligro sobre Fez forzaron a Francia a intervenir, y de ahí nacería la cooperación hispanofrancesa que se materializó en las conferencias de Madrid y en el acuerdo de agosto de 1925.

De este modo, el plan Gómez-Jordana marcó un punto de inflexión: fue la transición de la búsqueda de un acuerdo a la preparación de una operación anfibia de gran envergadura. El proyecto español sentó las bases técnicas y estratégicas de lo que poco después se convertiría, ya con el concurso francés, en el primer desembarco aeronaval de la historia. El siguiente paso se fraguó en los despachos de Madrid, donde España y Francia, presionadas por la amenaza rifeña, sellaron la colaboración que haría posible la operación definitiva.

6. FRANCIA COLABORA. LAS CONFERENCIAS DE MADRID.

El 12 de mayo se celebró en Madrid un primer encuentro entre Louis-Jean Malvy, emisario del presidente francés, y Gómez-Jordana Souza, en representación española. A partir de ahí se concertaron los preparativos de una conferencia diplomática de alto nivel, que finalmente quedó fijada en el Palacio de Villamejor (hasta 1977 este palacio fue sede de presidencia del gobierno), donde entre el 17 de junio y el 25 de julio de 1925 se celebraron las sesiones oficiales.

Imagen 18. Reunión en mayo entre Primo de Rivera y el embajador francés Peretti de la Rocca. El embajador comenta a Primo de Rivera las terribles noticias del desastre francés de Uarga y le transmite el mensaje del presidente francés Doumergue de colaborar [Fuente: Ricardo de la Cierva]

El clima de partida distaba de ser de confianza. Primo de Rivera, al tanto desde Tetuán, recelaba profundamente de la actitud francesa. Cada vez más, veía en la bahía de Alhucemas el epicentro de la seguridad del Mediterráneo occidental y sospechaba que París negociaba en secreto con Abd el-Krim para instalarse allí. En un telegrama a Jordana el 3 de junio confesaba que temía la creación en la costa de “un estadito independiente”. Por esa razón ordenó notificar al embajador británico en Madrid, Horace Rumbold, el inicio de las conversaciones, para disipar cualquier sospecha de acuerdos a espaldas de Londres sobre el estatus de Tánger.

La Conferencia de Madrid se inauguró el 17 de junio con unas delegaciones nutridas. Por parte española presidía Gómez-Jordana Souza, acompañado de Manuel Aguirre de Cárcer, de los tenientes coroneles Mújica y Seguí, del capitán de corbeta Pérez Chao y con José Antonio de Sangróniz como secretario. La representación francesa la encabezaba el conde Peretti della Rocca, embajador en Madrid, junto con Sorbier de Pougnadoresse, los comandantes Sciard y Coutard y los técnicos navales Billard y Saint-Maurice. Desde el principio se evidenció una asimetría: mientras los franceses acudían con una línea definida, los españoles se sentaban en la mesa sin tener claro qué postura debían defender, reflejo de la indecisión del Directorio y de las divisiones en su seno.

Imagen 19. Foto de familia de los participantes franceses y españoles participantes en las conferencias de Madrid entre Junio y Julio de 1925 [Fuente: ABC]

Los primeros acuerdos fueron relativamente fáciles. El 22 de junio se pactó la vigilancia marítima contra el contrabando de armas, auténtico sustento del ejército rifeño, y el 8 de julio se firmó otro relativo a la vigilancia terrestre, que permitía una mayor coordinación en la frontera de ambos Protectorados. El paso siguiente fue más delicado: la elaboración de unas proposiciones de paz que se harían llegar a Abd el-Krim. El 11 de julio quedaron fijadas: el líder rifeño debía reconocer la soberanía del sultán, realizar un canje de prisioneros, devolver armas capturadas, respetar la presencia española en enclaves de la bahía y tolerar una fuerza policial que garantizase el desarme de las cabilas. A cambio, se le ofrecía un amplio margen de autonomía administrativa, subvenciones regulares, concesiones mineras, garantías fiscales y una amnistía total para todos los delitos cometidos desde 1921. Incluso se planteaba que su autoridad se institucionalizase mediante una asamblea de notables. Eran condiciones generosas en lo económico y político, pero que tocaban el punto que Abd el-Krim nunca estaba dispuesto a ceder: la soberanía.

En los pasillos de la conferencia la convicción era unánime: la paz era una ficción necesaria. Peretti y Sorbier confiaban en que el emir rechazara de plano las cláusulas, lo que legitimaría ante la opinión pública el recurso a la fuerza. Jordana, en telegramas enviados a Primo de Rivera desde Madrid, reflejaba esa sensación: “no tienen ninguna fe en que pueda alcanzarse éxito alguno… creen que solo sentirán el peso de las armas”. De ahí que pidiera orientación al dictador: “¿Continuamos con la negociación de paz (con Abd El-Krim) de forma unilateral y seguimos con los preparativos de Alhucemas, o pactamos con los franceses ambas cosas?”.

Mientras tanto, las divisiones internas en el Directorio español afloraban. Magaz y Vallespinosa defendían posiciones “abandonistas” y hasta el propio Alfonso XIII se mostró reticente al desembarco, cuando hasta entonces había sido su principal valedor. Jordana, en cambio, insistía en que Alhucemas era “el único revulsivo” capaz de resolver la situación. Primo de Rivera, que al inicio había querido actuar solo, terminó por aceptar la cooperación con Francia y dejó en manos de Jordana toda la negociación.

El 25 de julio se alcanzó el acuerdo clave de cooperación militar. En él se preveía una estrecha coordinación aérea con bombardeos de preparación y apoyo, el refuerzo de hidroaviones en la costa y la prohibición de que cada aviación sobrevolara la zona del otro salvo en misiones pactadas. En el plano naval se concertaron demostraciones conjuntas y simulacros de desembarco para dispersar fuerzas rifeñas. El núcleo del acuerdo era el compromiso español de emplear 20.000 hombres en el desembarco de la bahía de Alhucemas, mientras Francia lanzaría una ofensiva terrestre desde el sur, avanzando desde el Uarga hacia el Rif central. Primo de Rivera, aún desconfiado, escribió el mismo día al embajador Peretti para precisar que España no concebía “otra cooperación militar más que un desembarco en Alhucemas”, descartando penetrar entonces en Beni Urriaguel.

La llegada a Marruecos del mariscal Pétain dio un giro a la situación. Frente al prudente Lyautey, que seguía reacio a compartir operaciones con España y prefería acciones limitadas en torno al Uarga, Pétain defendía un ataque decisivo al corazón de Beni Urriaguel y consideraba imprescindible la coordinación estrecha con Primo de Rivera. Ambos se reunieron en Tetuán el 29 de julio, en un encuentro que la prensa describió como cordial y festivo. Tras el banquete, analizaron en privado el plan de operaciones. El “héroe de Verdún” aportaba el peso de su prestigio y el respaldo del Estado Mayor de París, lo que disipó las dudas que aún mantenían algunos sectores franceses. Aunque parecían cordiales las relaciones entre Pétain y Lyautey, en realidad se detestaban. Este último fue cesado en Septiembre con el desembarco ya realizado, sin embargo, había sido marginado meses antes. A finales de 1925 volvió a Francia y no regreso jamás a Marruecos. La suerte estaba echada: las gestiones de paz, envenenadas además por intrigas de intermediarios extranjeros como Walter Harris (periodista y aventurero británico, representante de facto de Abd El-Krim en Europa) o los representantes de intereses mineros alemanes y británicos, habían fracasado, y la alianza franco-española quedaba firmemente sellada.

La Conferencia de Madrid fue, en apariencia, una sucesión de sesiones burocráticas, pero en realidad constituyó el punto de inflexión de la guerra. Lo que empezó como una negociación incierta, marcada por recelos y sospechas, desembocó en un compromiso militar de gran alcance: España y Francia, hasta entonces rivales latentes en Marruecos, preparaban juntos la mayor operación anfibia que se había concebido en África del Norte. El camino hacia Alhucemas quedaba abierto.

7. LOS PREPARATIVOS

El 21 de agosto de 1925 tuvo lugar en Algeciras la reunión clave donde se decidieron las líneas maestras de la ofensiva final contra la República del Rif. Fue un encuentro de alto nivel, celebrado en la casa del gobernador militar, con la presencia de Miguel Primo de Rivera, presidente del Directorio militar, y del mariscal Philippe Pétain, recién nombrado comandante en jefe del Protectorado francés. Les acompañaban figuras de primer orden en ambos Estados Mayores: por parte española, el general Francisco Gómez-Jordana (director general de Marruecos y Colonias y auténtico cerebro de la operación), el general Sanjurjo (designado jefe de las fuerzas de desembarco), el teniente coronel Antonio Aranda (sección de operaciones de la Alta Comisaría) y otros oficiales africanistas de confianza; por parte francesa, además de Pétain, acudieron el general Dubreton, representantes de la Aeronavale y del Estado Mayor en Rabat, así como diplomáticos encargados de coordinar los aspectos políticos con París.

Imagen 20. Primo de Rivera, a la sazón, alto comisario del protectorado español y el mariscal Pétain, alto comisionado, de facto, del protectorado francés se reúnen en Algeciras para tomar las decisiones definitivas del desembarco de Alhucemas. 21 de agosto de 1925 [Fuente: Correro García]

En esa jornada se tomaron varias decisiones de gran calado. En primer lugar, se adoptó la estrategia combinada: España llevaría el peso de la operación mediante un desembarco anfibio en la bahía de Alhucemas, mientras que Francia ejecutaría una ofensiva terrestre desde el sur del Rif, en el Alto Uarga, con el fin de presionar a Abd el-Krim por dos frentes y evitar que pudiera concentrar sus mejores fuerzas contra el desembarco. En segundo lugar, se acordó un plan de fuegos y apoyo mutuo: la Armada y la aviación francesas cooperarían directamente en el desembarco, aunque París descartaba por completo enviar contingentes terrestres, aún traumatizada por la catástrofe de los Dardanelos en 1915. Finalmente, se ratificó el principio de que la operación debía ejecutarse con la mayor celeridad, antes de que el otoño trajese temporales que imposibilitaran la llegada de refuerzos y abastecimientos.

Conviene recordar que esta decisión no surgió de la nada. El desembarco de Alcázar-Seguer, ejecutado en marzo de 1925, había demostrado que España era capaz de planificar y llevar a cabo una operación anfibia limitada con notable precisión. Para algunos observadores franceses, aquello disipó dudas sobre la capacidad técnica española. Otros sostienen, en cambio, que Pétain no otorgó su visto bueno definitivo hasta finales de junio, tras la ofensiva rifeña en el Uarga, cuando comprendió que la amenaza no podía ser conjurada sin una acción de envergadura. Sea como fuere, la conferencia de Algeciras selló la cooperación: España acometería el desembarco, Francia apoyaría con mar y aire, y ambos coordinarían sus operaciones para golpear a Abd el-Krim en pinza.

El planteamiento español fue claro: un desembarco en el corazón mismo del Rif, en la cabila de los Bocoya, adyacente a los Beni Urriaguel de Abd el-Krim, cuya función sería crear una cabeza de playa capaz de albergar hasta 20.000 hombres. Esa base serviría de plataforma para dominar toda la bahía de Alhucemas, envolver las posiciones enemigas y proyectar el avance hacia Axdir, la capital de la república rifeña. El plan francés, complementario, consistía en una penetración hacia el norte desde la zona de Fez y Taza, recuperando el valle del Uarga y fijando a los contingentes rifeños. Se trataba, en suma, de una estrategia de martillo y yunque: el desembarco como golpe principal, la ofensiva gala como bloqueo por el sur.

La elección de la zona Bocoya no fue casual. Aunque sus playas eran estrechas y batidas por montañas abruptas, la defensa era débil: Abd el-Krim había fortificado a la europea las playas interiores de la bahía —Suani, Quilates, Sfiha— con trincheras, alambradas, minas y artillería, pero había descuidado las calas occidentales de Cebadilla, Ixdain y Morro Viejo. Esa debilidad aparente las convertía en el punto idóneo para lograr el efecto sorpresa. El objetivo final no era solo tomar tierra, sino estrangular el núcleo de la rebelión desde su epicentro, quebrando el mito de la invulnerabilidad rifeña y obligando a las cabilas a someterse al Protectorado.

Las dificultades técnicas aparecieron de inmediato. Los planos hidrográficos eran imprecisos y no permitían calcular con seguridad la profundidad de las aguas ni la resistencia del oleaje. La bahía de Alhucemas era poco conocida y los sondajes antiguos resultaban insuficientes. Por ello se organizó un programa de reconocimientos aéreos y navales sin precedentes, con millares de fotografías que sirvieron para confeccionar mapas modernos y cuadrículas de fuego. Incluso se planteó emplear globos cautivos de observación, aunque la tarea recayó finalmente en los aviones Breguet y en los hidroaviones del Dédalo. Era imprescindible conocer cada cala, cada peñasco y cada punto de desembarco, porque un error de cálculo podía significar la aniquilación de las primeras oleadas.

También se estudiaron los fracasos en operaciones anteriores como el que incurrieron los aliados en Gallipoli en 1915. También se estudió con detalle el proyecto del Almirante británico Bacon de realizar un desembarco en 1917 en Bélgica, entre Ostende y Zeebrugge, con objeto de expulsar a los alemanes de la zona. Lo común entre las dos operaciones citadas y el de Alhucemas es la creación de estados mayores mixtos, compuestos por profesionales de tierra, mar y aire y el establecimiento de procedimientos y lenguajes comunes a todos ellos.

El plan de operaciones aprobado en Algeciras fijaba así el horizonte:

- Demostraciones previas en Uad Lau (columna de Ceuta) y Sidi Dris (columna de Melilla), para despistar al enemigo.

- Desembarco principal en Cebadilla e Ixdain, con apoyo desde el Peñón y desde la escuadra mediante la brigada Ceuta.

- Amagos de desembarco en Sidi Dris para fijar al enemigo y reserva móvil para el desembarco principal mediante la brigada Melilla.

- Consolidación de las cabezas de playa hasta las alturas de Malmusi y Palomas.

- Avance posterior hacia Axdir y el macizo de Amekran, que dominaba la región.

Un aspecto fundamental de la preparación fue la minuciosa coordinación de instrucciones previas, que se plasmó en un documento distribuido entre toda la oficialidad y al que el vicealmirante Yolif dedicó especial atención. En él se recogían disposiciones sobre aprovisionamiento de carbones, aguada, víveres e incluso hielo para las enfermerías, así como el estudio detallado de la planimetría costera. Se establecieron las normas de señales a emplear —desde el código internacional de señales y el naval «Perea», hasta el uso de heliógrafos, proyectores y telegrafía sin hilos—, la ubicación en cuadrículas de las baterías y nidos de ametralladora enemigos, y la organización de los fuegos navales, especificando qué proyectiles utilizar contra cada tipo de blanco. Se acordó además un código reservado de palabras para sustituir los nombres de playas y calas, se fijaron las longitudes de onda a utilizar por las estaciones de radio en Marruecos y la Península, y se definió el sistema de comunicaciones con la escuadra francesa mediante banderas Scott, TSH y código de luces. También se concretó la formación de los buques en convoy, bombardeo, enlaces y maniobras con niebla, asegurando que cada circunstancia estuviera prevista con antelación.

La preparación se tradujo asimismo en ejercicios conjuntos continuados durante los meses previos. El capitán Juan Urzaiz Durán, del regimiento Asturias 31 y destinado en la unidad de carros de asalto, anotó en su diario cómo la actividad alcanzó su clímax a finales de agosto:

“Cuando llegué al campamento a las 12:30 me lo encontré animadísimo, pues estaba el general Saro con todo su Estado Mayor presenciando las últimas prácticas de embarque que se estaban efectuando en tres ‘K’ que acababan de llegar de Ceuta”.

Aquellos entrenamientos, prolongados durante tres meses, permitieron a las tropas familiarizarse con las barcazas tipo K, ensayar las cargas y descargas con material pesado y afianzar la coordinación entre oficiales y tropa. En consecuencia, el desembarco no fue una improvisación, sino la culminación de un entrenamiento metódico y reglado, fruto de la experiencia y de la disciplina.

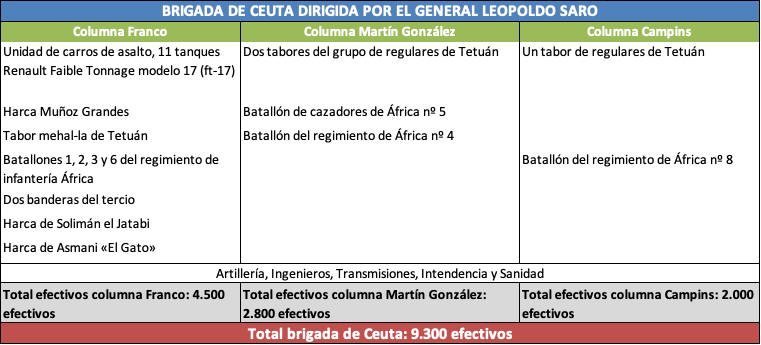

La composición de las tropas y medios auxiliares de ataque se conformaron de la siguiente forma:

- Responsable máximo del desembarco: General Primo de Rivera.

- Responsable máximo de la división de desembarco: General Sanjurjo.

- Responsable división de desembarco (brigada Ceuta): General Saro.

- Responsable división de desembarco (brigada Melilla): General Fernández

- Responsable máximo de las fuerzas navales españolas: Vicealmirante Yolif.

- Responsable máximo de las fuerzas navales francesas: Almirante Hallier.

Fuerzas terrestres participantes

En cuanto a la división de desembarco dividida en las brigadas Ceuta y Melilla su composición era la siguiente:

La brigada de Ceuta del General Saro, hombre de confianza de Primo de Rivera, iniciaría el desembarco en la playa de la Cebadilla e Ixdain. La columna del Coronel Franco iría en vanguardia formando la primera oleada, la columna del Coronel Martín González la segunda oleada y la columna del Teniente Coronel Campins la tercera oleada con doble misión, apoyar el avance de cualquiera de las dos columnas anteriores o servir de reserva en caso de retroceso.

La brigada de Melilla, al mando del general Fernández Pérez, tenía una misión distinta: debía ejecutar, en primer lugar, un amago de desembarco en la zona de Sidi Dris y Tensamán para engañar al enemigo y fijar sus fuerzas lejos del verdadero objetivo. En realidad, ambas columnas, la columna del Coronel Goded y la columna del Coronel Vera actuaban como complemento y reserva, con la posibilidad de ser desembarcada más tarde si la cabeza de playa principal quedaba consolidada en Alhucemas.

Fuerzas navales participantes

-

- Las fuerzas navales se dividían en dos grupos. Las fuerzas navales de ataque y las fuerzas navales de transporte.

Fuerzas navales de ataque:

Las fuerzas navales de ataque estaban divididas en tres escuadras, cada una con una misión precisa. La escuadra francesa, al mando del almirante Hallier, debía convoyar y proteger la flota de transporte de la brigada de Melilla y posteriormente bombardear la costa de la bahía en forma de carrusel. La escuadra de las fuerzas navales del Norte de África, bajo el contraalmirante Guerra Goyena, tenía la misión de escoltar a la brigada de Ceuta. Finalmente, la escuadra de instrucción española, al mando del vicealmirante Yolif, quedaba como apoyo artillero y de reserva a disposición del alto mando, reforzando el dispositivo allí donde fuese necesario.Escuadra francesa (almirante Hallier)

- Acorazado “París”

- Cruceros “Metz” y “Strasbourg”

- Destructores “Touareg”, “Bambara”, “Annamite”

- Cañoneros “Diligent” y “Tapageuse”

- Portaglobos “Ibomar”

- Las fuerzas navales se dividían en dos grupos. Las fuerzas navales de ataque y las fuerzas navales de transporte.

Fuerzas navales españolas del Norte de África (contraalmirante Guerra Goyena)

-

- Cruceros “Victoria Eugenia” y “Extremadura”

- Cañoneros “Canalejas”, “Cánovas”, “Dato”, “Recalde”, “Bonifaz”, “Laya”

- Guardacostas tipo Uad: “Muluya”, “Ras”, “Lucus”, “Larache”, “Alcázar”, “Tetuán”, “Targa”, “Martín”, “Xauen”, “Arcila”, “Kert”

- Guardapescas: “Garciolo”, “Jarama”, “Zaragoza”, “Gante”, “Macías”, “Castillo”, “Hernández”

- Remolcadores: “Cíclope”, “Ferrolano”, “Gaditano”, “Cartagenero”

- Barcos aljibes: “África” (300 t) y “Nº 2” (100 t)

- 26 barcazas de desembarco tipo K numeradas del 1 al 26

- 6 torpederos

Escuadra de instrucción española (vicealmirante Yolif)

- Acorazados “Alfonso XIII” y “Jaime I”

- Cruceros “Méndez Núñez” y “Blas de Lezo”

- Destructores “Alsedo”, “Velasco”, “Lazaga”

- Portahidroaviones “Dédalo”, con doce aparatos (seis hidroaviones Supermarine de bombardeo ligero y seis de reconocimiento.

Flota de transportes

La flota de transportes, formada en su mayor parte por buques de la Compañía Transmediterránea, se dividió en seis flotillas: tres asignadas a la brigada de Melilla y tres a la de Ceuta. En total, 25 buques con capacidad para 14.900 efectivos, más hospitales, ganado, reservas y aljibes.

Brigada de Melilla

- Flotilla nº 1 (3.200 efectivos): “Lázaro” (1.000), “Aragón” (800), “Navarra” (800), “Sagunto” (600)

- Flotilla nº 2 (3.300 efectivos): “Alhambra” (1.100), “Menorca” (800), “Jorge Juan” (800), “Florinda” (600)

- Flotilla nº 3 (1.900 efectivos): “Romeu” (1.500), “Roger de Flor” (400), “Villarreal” (barco-hospital para 300 heridos), “Cullera” (transporte de reservas), barco aljibe Nº 2 (100 t)

Capacidad total Brigada de Melilla: 8.400 efectivosBrigada de Ceuta

- Flotilla nº 4 (2.500 efectivos): “Castilla” (1.000), “Cabañal” (1.000), “A. Cola” (800), “Hespérides” (600)

- Flotilla nº 5 (3.000 efectivos): “Segarra” (1.000), “Vicente de la Roda” (700), “Vicente Ferrer” (700), “Menorquín” (600)

- Flotilla nº 6 (1.000 efectivos): “Escolano” (1.000), “Amorós” (400 cabezas de ganado), “Barceló” (barco-hospital para 300 heridos), “Jaime II” (transporte de reservas), barco aljibe “África” (300 t)

Capacidad total Brigada de Ceuta: 6.500 efectivos

Si se suman a los 83 barcos y barcazas de guerra, los 25 barcos de transporte, el número total de buques presentes en el desembarco ascendió a 108 buques.

Medios aéreos

En 1925 no existía todavía una dirección de aviación independiente. Los medios aéreos se hallaban repartidos entre la aviación militar de tierra, dependiente del Ejército, y la aeronáutica naval, bajo el mando de la Armada. Esta dualidad complicaba la coordinación, pues obligaba a articular un sistema común de comunicaciones y de asignación de objetivos entre dos ramas distintas, algo que se resolvió gracias al plan director de fuegos elaborado a partir de las cuadrículas fotográficas del terreno.

La aviación militar de tierra desplegaba sus aparatos en tres sectores:

-

- Melilla: dos escuadrillas de Bristol (20 aparatos), una de DH.4 (10), dos de Breguet XIX (20), una de Henry Potez (8), una de DH.9 (6) y una sección de caza Nieuport (3). En total, 67 aviones, más 12 hidroaviones con base en el Atalayón (8 Dornier Wal y 4 Savoia), sumando 79 aparatos.

- Tetuán: dos escuadrillas de Breguet 14-A2 (20 aparatos) y dos de Fokker (16), en total 36 aviones, con bases en Tetuán y Sania Ramel.

- Larache: dos escuadrillas de Breguet 14-A2 (20 aparatos), con base en Arcila.

La aeronáutica naval contaba con el portahidroaviones “Dédalo”, que llevaba doce aparatos (seis hidroaviones Supermarine de bombardeo ligero y seis de reconocimiento), y con la base del Atalayón.

En conjunto, España disponía en vísperas del desembarco de 141 aviones, sin contar la participación francesa. Estos últimos aportaron hidroaviones Farman Goliat, que operaron desde puertos avanzados, integrándose en el plan aliado. El resultado fue un dispositivo aéreo inédito para la época: bombardeos continuos durante las horas de luz, ataques a posiciones defensivas, cortinas de fuego para proteger el desembarco y operaciones de hostigamiento psicológico sobre aldeas y posiciones interiores.

Sin embargo, aquellas preparaciones no pasaron inadvertidas por los servicios de información del enemigo y Abd el-Krim trataría de adelantarse con una respuesta armada ante lo que intuía como el inicio de una gran operación.

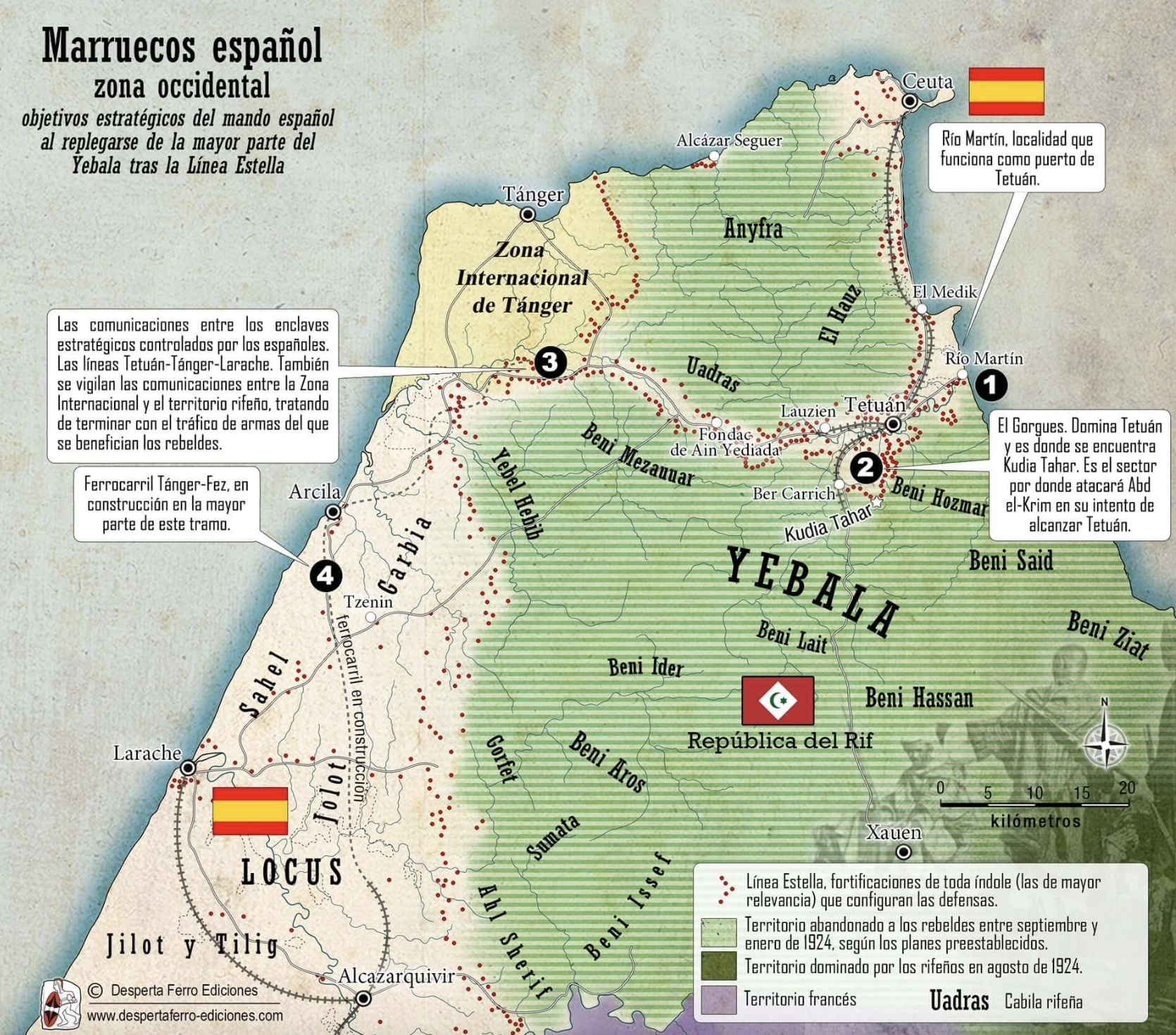

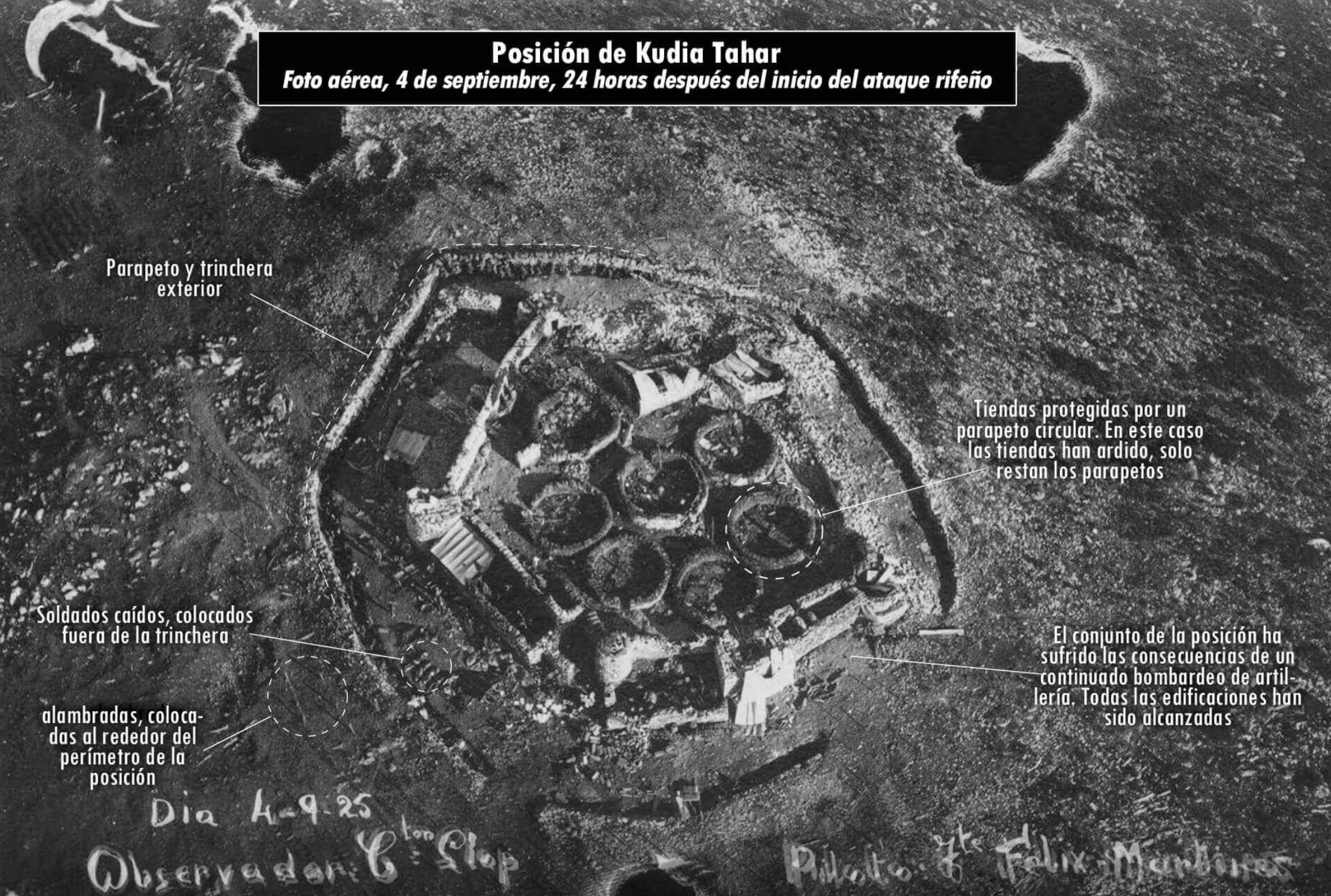

8. EL ATAQUE PREVENTIVO RIFEÑO A KUDIA-TAHAR. TETUÁN EN PELIGRO

En la doctrina estratégica militar existe un principio según el cual una ofensiva puede emplearse no solo para conquistar terreno, sino también como maniobra de distracción o desgaste frente a la ofensiva enemiga que puede darse. Se trata de golpear preventivamente en un frente distinto al que ataca el adversario, con el fin de obligarle a dividir su esfuerzo y debilitar la presión principal. Durante la Guerra Civil española, por ejemplo, el general Vicente Rojo aplicó esta lógica: cada vez que el ejército del general Franco lanzaba una gran ofensiva, el Estado Mayor republicano organizaba otra en un frente diferente, buscando dispersar recursos enemigos y restar intensidad al ataque inicial (la ofensiva republicana de Brunete y de Belchite, para aligerar la ofensiva nacional en Santander, la ofensiva republicana del Ebro para detener la ofensiva nacional hacia Valencia).

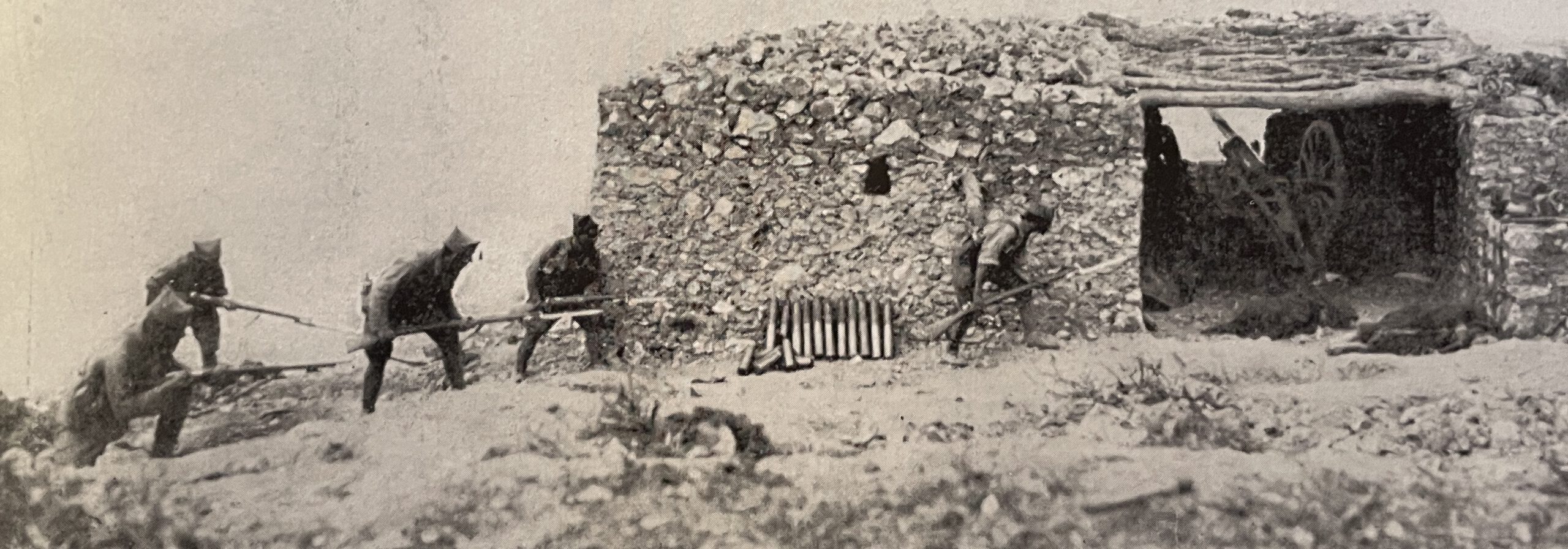

El 28 de agosto de 1925 comenzó en Ceuta y Melilla el embarque de las unidades destinadas a la gran operación anfibia. Aquella movilización, imposible de ocultar, no escapó a la inteligencia rifeña. Abd el-Krim, aunque quizá no pudiera imaginar que el objetivo final era la bahía de Alhucemas, sí percibió que se preparaba una ofensiva de envergadura y decidió adelantarse con un golpe preventivo en el frente occidental. El lugar escogido fue Kudia-Tahar, un pequeño fortín adelantado en el macizo de Beni Hozmar que, junto con los puestos de los Nator y el Gorgues, protegía el valle del río Martín. Su pérdida abría un camino directo hacia Tetuán, capital del Protectorado español, lo que convertía a la posición en una pieza clave. El ejército español consideraba que la posición era poco estratégica y la guarnición estaba formada por tropas de reemplazo mayormente de procedencia aragonesa y catalana.

Imagen 21. Disposición de Kudia-Tahar en la línea Estella [Fuente: Despertaferro Ediciones S.L.]

El ataque comenzó al amanecer del 3 de septiembre de 1925. Unos 4.000 hombres al mando del caíd El Jeriro (antiguo hombre de confianza del Raisuni pasado a las filas rifeñas), principal lugarteniente de Abd el-Krim, apoyados por nueve piezas de artillería de 75 y 105 mm, ametralladoras modernas y fusiles, iniciaron un bombardeo devastador desde el monte Gorgues. Los proyectiles arrasaron los débiles parapetos de la posición, inutilizaron casi toda su artillería y segaron la vida del teniente Mejón, del sargento González y de buena parte de los artilleros. La guarnición —unos 130 hombres del Regimiento de Infantería del Infante n.º 5, en su mayoría aragoneses y catalanes, más telegrafistas y artilleros— estaba mandada por el capitán Gómez Zaracíbar, que organizó la resistencia entre ruinas y muertos. En los combates cayó también el teniente Ocasar, y desde el primer día la defensa se convirtió en un drama de supervivencia.

Durante nueve jornadas, los rifeños lanzaron oleadas contra el fortín, asaltando con fusiles, ametralladoras y armas blancas. Los defensores, sin agua ni víveres, resistieron con fusil y bayoneta hasta llegar a beber orines para aplacar la sed. La aviación desempeñó un papel crucial: los Breguet XIX bombardearon las posiciones enemigas y lanzaron hielo sobre Kudia-Tahar, que los sitiados recogían a riesgo de sus vidas. Aun así, las bajas se multiplicaban; el día 5 murió el capitán Gómez Zaracíbar y el mando pasó al teniente de ingenieros Ángel Sevillano, herido, que organizó la defensa con apenas medio centenar de hombres. El sargento Ascoz Cabañero se mantuvo con 21 soldados entre blocaos arrasados y rocas, convirtiéndose en uno de los símbolos de la resistencia.

Imagen 22. Impresionante imagen tomada por una avión de reconocimiento de la posición Kudia-Tahar al día siguiente del comienzo del ataque rifeño. Obsérvese las indicaciones en la posición [Fuente: despertaferro ediciones S.L.]

El socorro resultaba imprescindible. Las primeras columnas enviadas desde Ben Karrich y el Gorgues fueron diezmadas en emboscadas. El propio teniente coronel Hernández Francés murió en Assaden el día 4. Finalmente, Primo de Rivera ordenó enviar fuerzas de élite, para ello mandó dos banderas del Tercio y un tabor de Regulares de Melilla n.º 2, al mando del teniente coronel Balmes (este grupo pertenecía a la brigada Melilla y su misión era realizar operaciones de engaño y de servir como reserva a la brigada Ceuta), junto con columnas al mando de los coroneles Perteguer y Fanjul, bajo la dirección del general Souza Regoyos.

La ofensiva de liberación comenzó el 11 de septiembre. Tras duros combates en los barrancos, el 12 de septiembre los legionarios y regulares tomaron Dar Gazi y Assaden en un asalto cuerpo a cuerpo con armas blancas y granadas, causando más de un centenar de bajas enemigas. La línea de los Nator quedó asegurada y Kudia-Tahar, liberada.

El balance fue estremecedor: más de 8.500 hombres movilizados, 203 muertos y 769 heridos españoles, más de 1.200.000 cartuchos disparados, 4.200 granadas de mano y casi 2.000 proyectiles de artillería consumidos. Los rifeños sufrieron también pérdidas muy elevadas, sin conseguir su objetivo. La prensa de la época reflejó la magnitud del episodio: se escribía que “en Kudia-Tahar se estaba decidiendo la guerra de Marruecos”, y no le faltaba razón. El fracaso de Abd el-Krim conmocionó a las cabilas, que empezaron a dudar de la invencibilidad de su caudillo, y dio un nuevo ánimo a las tropas españolas y a las cabilas leales.

Imagen 23. Intentos de liberación de Kudia-Tahar y movimiento de las tropas [Fuente: Despertaferro ediciones S.L.]

El eco en España fue enorme. Los defensores y liberadores fueron recibidos como héroes nacionales; semanas después, los supervivientes de la guarnición desfilaron por el centro de Madrid entre vítores de miles de personas. Primo de Rivera recompensó la gesta con una avalancha de condecoraciones: nueve Cruces Laureadas de San Fernando, entre ellas la concedida a título póstumo al capitán José Gómez Zaracíbar y la del teniente Muntané Cirici, natural de Igualada (Barcelona), que había mandado tropas indígenas en el asalto final.

La gesta de Kudia Tahar sacudió a la opinión pública, devolvió confianza a un ejército marcado por Annual y, sobre todo, despejó el camino para el desembarco de Alhucemas. Apenas dos días después de la liberación, legionarios y regulares de la Brigada Melilla embarcaban de nuevo rumbo a la bahía donde se decidiría la guerra.

Imagen 24. Fotografía de los defensores de Kudia-Tahar una vez liberada la posición. Se concedieron 9 laureadas de San Fernando entre los defensores y los libertadores de la posición. [Fuente:Despertaferro Ediciones, S.L.]

9. EL DESEMBARCO

En las operaciones anfibias, como en otras de tipo militar, el azar suele desempeñar un papel tan importante como la preparación meticulosa. En Gallípoli, en 1915, el mal cálculo de corrientes y mareas desvió a los soldados de la ANZAC de la playa inicialmente prevista y los obligó a trepar acantilados bajo fuego enemigo, con un coste humano devastador. Casi tres décadas más tarde, en Normandía, la meteorología condicionó tanto el calendario, que Eisenhower debió aplazar veinticuatro horas la operación “Overlord”, y aun así, algunas unidades aerotransportadas quedaron dispersas a kilómetros de sus objetivos. Esa dispersión, en principio desastrosa, se convirtió en una baza dado que los alemanes no supieron identificar el eje principal del desembarco. En Alhucemas, el 8 de septiembre de 1925, también fue la suerte la que inclinó la balanza en favor del ejército español como se verá más adelante.

Imagen 25. La harca de Muñoz Grandes a la espera de embarcar en el puerto de Ceuta [Fuente: Carrasco et al]

La concentración de tropas comenzó el 5 de septiembre en Ceuta y Melilla. Los transportes zarparon aquella tarde y, tras un fondeo intermedio en Cabo Negro, pusieron rumbo a la bahía de Alhucemas. El desembarco previsto para el día 7 debió posponerse por temporal de levante. Finalmente, en la madrugada del 8 de septiembre, la escuadra combinada hispano-francesa —más de 80 barcos y cerca de 200 piezas de artillería naval, reforzados por unos cien aviones— se situó frente a la costa rifeña.

Imagen 26. Tabor de regulares dirigiéndose al transporte en el puerto de Melilla [Fuente: A.H.M]

Este retraso provocó que la primera noticia sobre el desembarco fuese enviada por error el 7 de septiembre por la periodista Rosemary Drachman, a bordo del ‘Escolano’, justo en el momento en que comenzaban las operaciones, y apareciese publicada en el periódico “Tucson Citizen” de Arizona a las 8:30 de la mañana del día 8 de septiembre.

Imagen 27. El general Sanjurjo saluda a miembros de la IIª bandera de la Legión antes de partir de Melilla [Fuente: Carraso et al]

El día 8 de septiembre, amanece con la misma niebla, brisa y fuertes corrientes que el día anterior. Esto ha hecho que la flota se disperse produciendo un grave incidente, el cañonero “Cánovas” embiste al destructor “Alsedo”, que tuvo que ser remolcado a Melilla.

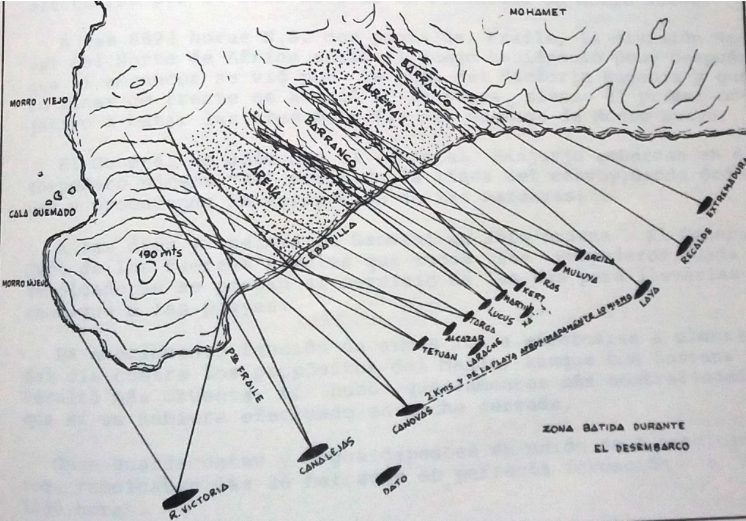

Imagen 28. Zona batida por la artillería de la flota de invasión [Fuente: AHM]

Primo de Rivera, desde el “Alfonso XIII” se inquieta, su estado mayor le aconseja retrasar el desembarco. Él se vuelve, da un puñetazo en el puente y dice:

“He prometido al mariscal Pétain desembarcar hoy, y voy a hacerlo”

Se da media vuelta y desciende mediante una escala al torpedero nº 22 donde le espera el general Sanjurjo el cual, durante toda la noche, ha estado coordinando a las barcazas y la flota de transporte. En ese momento, Primo de Rivera le indica a Sanjurjo que empiece el desembarco. Son las 8:20 de la mañana.

Imagen 29. Barcaza K a la espera de ser remolcada para realizar la simulación de desembarco en Uad Lau. Se realizaron varias simulaciones para despistar al enemigo sobre el verdadero lugar de desembarco [Fuente: AHM]

Imagen 30. Primo de Rivera, mirando con prismáticos, observa el desarrollo del desembarco desde el acorazado «Alfonso XIII». El primero por la derecha es un agregado francés [Fuente: Carrasco et al].

A las 08:22 horas, el general Soriano, desde su globo de aerostación prendido del “Alfonso XIII” revisa la situación, ordena comenzar el fuego naval preparatorio y manda a los sesenta y seis aviones de que dispone en la bahía, en espera dando vueltas, ametrallar “a todo lo que se mueva con dos patas” y bombardear trincheras y emplazamientos artilleros. Las dos escuadras aéreas al mando de los tenientes coroneles Bayo y Kindelán se ponen en marcha hacia sus objetivos. Las dos escuadras están integradas por cinco grupos: González Gallarza; Molero; Sandino e Infante de Orleans. Además, las dos escuadrillas de hidros de los capitanes Franco y Ortiz hacen presencia en la zona.

Imagen 31. Globo del Dédalo informando sobre corrección de tiro al acorazado “Jaime I” (segundo barco por la izquierda). A la derecha, al fondo, explosiones en objetivos en tierra. En primer plano, transportes. La foto está tomada desde el “Escolano” que sirve de base a la amplia representación de la prensa. Se puede ver un periodista señalando a la izquierda {Fuente: AHM]

Imagen 32. K-18 se dirige hacia la playa de desembarco en la primera oleada. Se ha soltado de su nodriza y va impulsada por su propio motor. [Fuente: Carrasco et al]

El “París” y sus cruceros de acompañamiento “Strasbourg” y “Metz” se sitúan al límite de acción de las baterías rifeñas y entran en la bahía de Alhucemas en arco paralelo dirección cabo quilates abriendo fuego. La flota española situada en la zona de desembarco abre fuego contra las laderas y promontorios de las playas objetivo del desembarco. Testigos directos indicaron que de repente se dejó de ver la costa debido a las tremendas columnas de humo de los impactos de artillería.

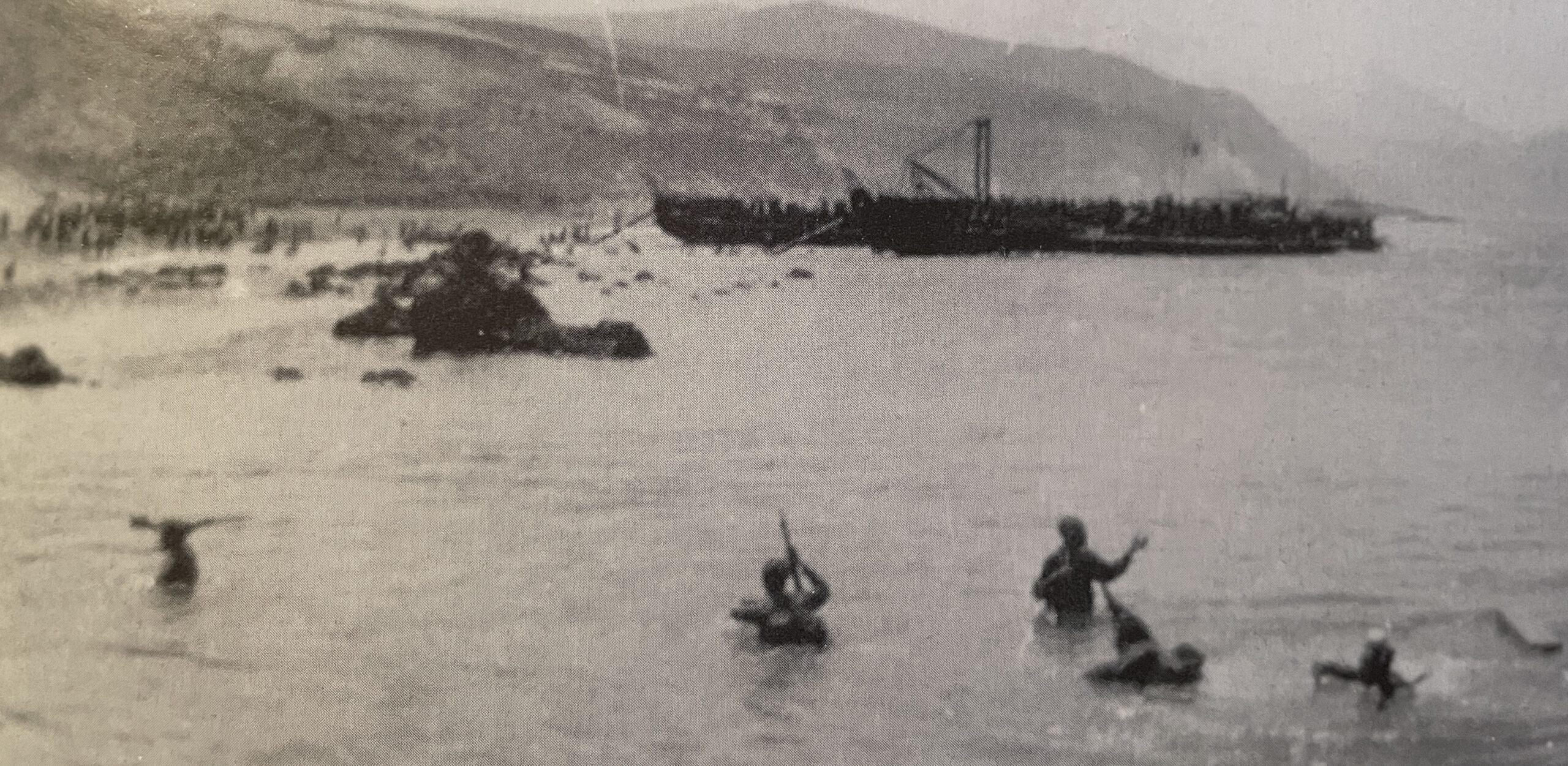

A las 11:40, los remolcadores soltaron a un kilómetro de distancia de la playa, las primeras once barcazas tipo “K”. Cada barcaza de desembarco con su motor a pleno rendimiento iba comandada por un alférez de navío. Avanzaron hasta varar a cincuenta metros de la playa. La barcaza K-23 fue la primera en varar al mando del alférez de navío Blanco que llevaba a bordo a la 24ª compañía de la VIª bandera de Franco, le siguió la K-2 con la harca del Comandante Muñoz Grandes. Debido a la distancia a la playa, los soldados tuvieron que cubrir los 50 m con el agua al pecho y armas en alto para evitar su mojadura.

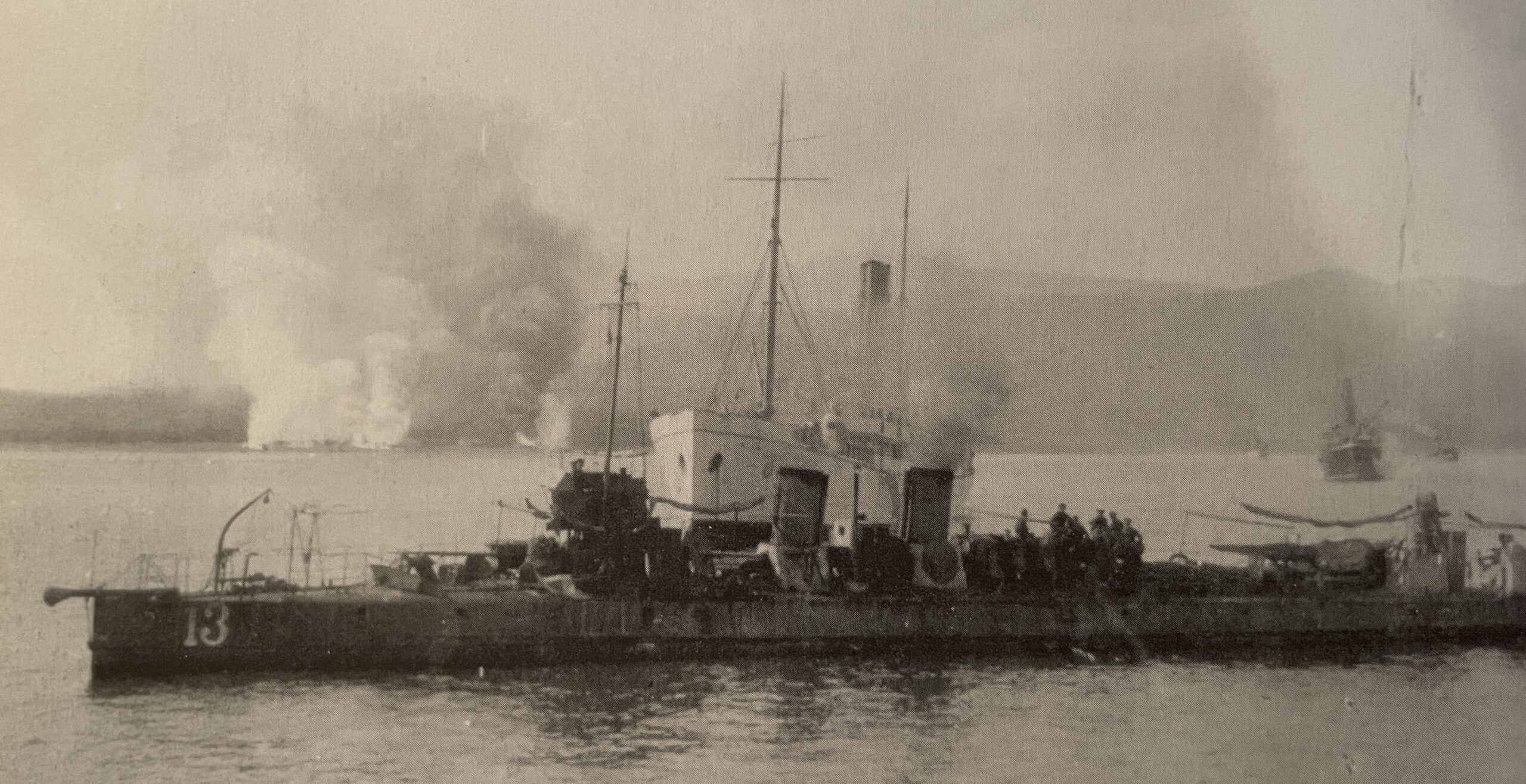

Imagen 33. En primer plano el torpedero nº 13. Al fondo, explosiones provocadas por los ingenieros al desminar la playa de la Cebadilla [Fuente: AHM]

Imagen 34. Primera oleada en la playa de Ixdain. Los hombres desembarcan a 50 m de la playa. Esto ha impedido bajar los tanques que se ven en las K de la zona superior derecha [Fuente: Carrasco et al]

Imagen 35. Segunda oleada llegando a la playa de la Cebadilla, ya desminada. Los legionarios del Coronel Franco, de la primera oleada, están subiendo las estribaciones para coronar las alturas [Fuente: AHM]

Imagen 36. Un mando apremia a sus hombres, con el agua al pecho y el arma en alto para evitar mojadura, para que salgan hacia la playa lo antes posible. Segunda oleada [Fuente: AHM]

El azar, debido a la niebla y las corrientes, los había llevado a la playa de Ixdain en vez de La Cebadilla. El capitán de fragata Boado, encargado de guiar la primera oleada, va en cabeza a bordo de una falúa rápida de la armada tendido en proa con prismáticos y avanzando en zigzag, varó allí las barcazas sin advertir aún que se había equivocado y que la playa de la Cebadilla estaba sembrada de minas (aunque esta zona estaba peor defendida, en el último momento, Abd El-krim mandó minar esa playa con bombas de aviación cogidas a los españoles, cuyo percutor fue realizado con dispositivos de disparo de fusiles mauser, también cogidos a los españoles atados a una cuerda semienterrada y mortal si tropezabas con ella). Sólo después, los zapadores confirmarían la existencia de más de cuarenta artefactos, cuyo efecto sobre una tropa atascada en plena rompiente habría sido catastrófico.

Imagen 37. Soldados desembarcando desde las barcazas K-17, a la izquierda, y K-20, a la derecha. Final de la segunda oleada. [Fuente: Carrasco et al]

Imagen 38. En días posteriores al inicio del asalto y ya conquistada Cala del Quemado, el desembarco se hace en mejores condiciones. Regulares desembarcando de la K-18 [Fuente: AHM]

Hubo un momento de indecisión cuando el alto mando, al darse cuenta del desvío, la angostura de la playa de Ixdain y llegar noticias sobre el minado de la Cebadilla mandó orden a Franco de suspender el desembarco y reembarcar, pero este desobedeció: consideraba suicida volver al mar abierto bajo fuego enemigo y prefirió consolidar terreno en los acantilados de Ixdain. Esa decisión, arriesgada y tajante, le permitió mantener la cohesión de la cabeza de playa. En consejo de guerra posterior, argumentó que el mando táctico directo tiene prioridad de decisión en combate.

Imagen 39. Cargando mulos en una barcaza K en Ceuta. Estos animales son de extraordinaria importancia para la carga de munición y artillería [Fuente: AHM]

Imagen 40. El general Fernández Pérez da instrucciones al Coronel Goded para la dirección de las tropas de desembarco de Melilla [Fuente: AHM]

En la playa de Ixdain, la harca de Muñoz Grandes cubrió el flanco derecho y centro de la playa, mientras que los legionarios de la VI bandera avanzaban por el lado izquierdo. Este último lado fue aumentando a medida que desembarcaban tropas. En esta primera oleada, también desembarco el general Saro, jefe de la brigada Ceuta con su estado mayor, luego dividieron el frente en dos cuñas de penetración. El de la derecha (Columna Martín), todavía sin desembarcar el grueso de esta, y el de la izquierda (columna Franco). Según desembarcaban las tropas se iban escalando en profundidad por la izquierda. Desminada la playa de la Cebadilla por el destacamento de ingenieros que iba en la columna Franco, el General Saro ordenó que las siguientes oleadas de desembarco se hicieran por dicha playa y la que estaba a su izquierda, la playa del Morro Nuevo. Asentadas las tropas de la primera oleada, se descargaron morteros y ametralladoras que proporcionó una potencia de fuego superior a las descargas de fusilería y las granadas de mano.

Imagen 41. Puerto provisional en las playas de Alhucemas [Fuente: AHM]

Desembarcaron la Mehal-la de Tetuán y la VIIª bandera de la Legión como refuerzo de la VIª desembarca anteriormente, ambas progresaron por la izquierda hasta las alturas de Los Frailes y Morro Nuevo. Tras vencer la resistencia enemiga, capturaron las primeras piezas de Artillería (3 cañones) y numerosa munición.

El batallón de Cazadores de África nº 3 fue el siguiente en desembarcar, reforzando el flaco derecho de la harca de Muñoz Grandes. Estas fuerzas llegaron a las estribaciones del Malmusi, combatiendo encarnizadamente con los rifeños que lanzaron con profusión granadas rompedoras a percusión y tiro tenso de cañón.

A las 13:05 horas desembarcaba el grueso de la segunda oleada (Columna Martín). Enseguida tomó los espolones del Malmusi que llegaban a la playa y se bajó a pulso las piezas de la 2ª batería de montaña para dotar de mayor potencia de fuego las unidades que operaban en la playa.

Imagen 42. De izquierda a derecha. Petra Pérez (en su brazo izquierdo lleva dos cuñas que significa que ha sido herida en combate dos veces, en el centro Juana Miró, a la derecha Vicenta Valdivia. Todas ellas llevan la reglamentaria camisa legionaria [Fuente: Faro de Ceuta]

Esa misma tarde, con la segunda oleada, desembarcan tres mujeres, las cantineras de la legión, mezcla de consuelo de madre para aquellos al borde de la muerte, proveedoras de brandy, confidentes antes las desgracias personales y enfermeras en primera línea de combate. Petra Pérez, Juana Miró, Vicenta Valdivia, Rosario Vázquez (la paraguaya) y la “bella baronesa” desembarcan con el agua por la cintura y se ponen en vanguardia atendiendo a los legionarios.

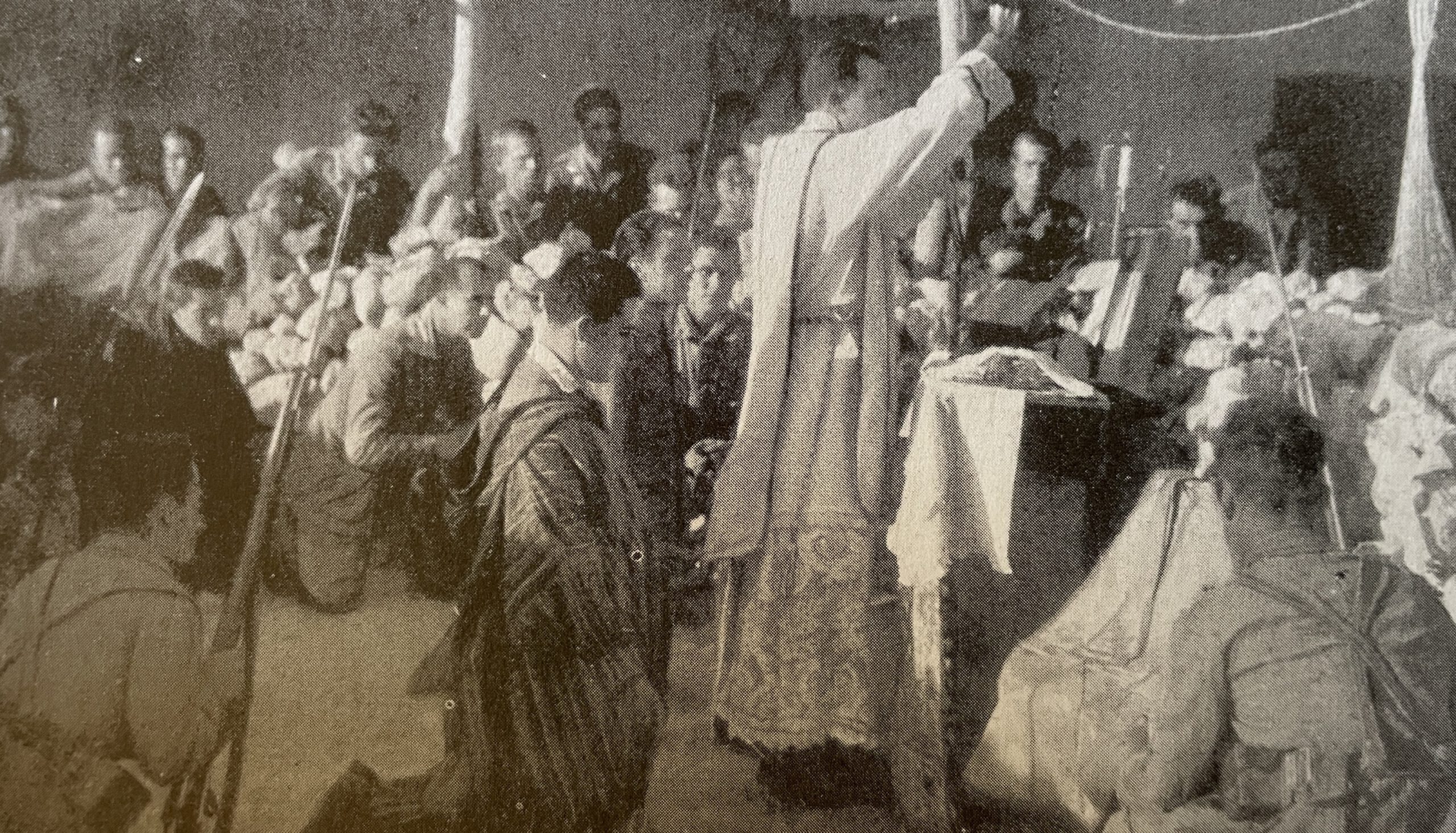

En el buque hospital “Barceló”, la duquesa de la Victoria y sus enfermeras y el equipo médico del doctor Gómez Ulla atienden a los primeros heridos, sorprendentemente bajos (cincuenta) para lo que estaban preparados.

La tercera oleada (Columna Campins) desembarcó ya de noche, ese día, servía de reserva y el tabor de regulares apoyó el flanco derecho (Columna Martín) y el batallón del regimiento África nº 8 el flanco izquierdo (Columna Franco)

Mientras se iban sucediendo los desembarco de las distintas oleadas, la escuadra española y francesa seguían batiendo las posiciones enemigas con intensidad. Sólo el acorazado francés París disparó más de 2.000 proyectiles en la jornada.

Imagen 43. El General Saro, jefe de la brigada Ceuta, explica al general Sanjurjo los avances por las estribaciones de Alhucemas. Van acompañados por sus respectivos estados mayores [Fuente: AHM]

A las 12:35, Primo de Rivera comunicaba al rey Alfonso XIII que las tropas habían puesto pie en tierra y coronado las primeras alturas en la Cebadilla (aquí hubo un error de localización dado que todavía se pensaba que se había desembarcado en dicha playa). El eco de la operación fue inmediato y cuidadosamente gestionado.

Para subrayar la trascendencia del desembarco, Primo de Rivera dispuso que fuera el general Navarro, militar de mayor graduación, presente en Monte Arruit durante el desastre de 1921, quien compareciera ante la prensa para dar la noticia. Navarro había sobrevivido al asedio y la matanza de Arruit, pasando después casi dos años como prisionero de los rifeños hasta su liberación en 1923. Su figura, marcada por aquel desastre, simbolizaba una especie de revancha nacional: que el mismo oficial que encarnaba la humillación de Annual y la masacre de Monte Arruit anunciara el desembarco de Alhucemas era, en sí mismo, una señal clara de que España había recuperado la iniciativa y el honor perdidos.

La maniobra de desembarco, a pesar del éxito, no estuvo exenta de dificultades. Varias barcazas encallaron antes de tiempo y los carros de asalto —los FT-17 franceses— no pudieron ser desembarcados en esa primera jornada al quedar las “K” varadas lejos de la playa. Los legionarios y regulares tuvieron que improvisar, cargando con armas y municiones sobre los hombros mientras trepaban por los escarpes bajo el fuego enemigo. A pesar de todo, en cuestión de horas se habían asegurado el silenciamiento de tres piezas de artillería rifeña y las cotas inmediatas de Morro Nuevo y de los Frailes, desde donde se dominaba la estrecha franja de arena. La coordinación aeronaval fue clave: los Fokker C.IV y Bristol F.2B, junto con los hidroaviones Dornier Wal del Dédalo, bombardearon sin descanso las posiciones defensivas más retrasadas de las líneas rifeñas.

Una vez conquistado los frailes, el capitán de corbeta Delgado, jefe de las barcazas K logra desembarcar los 11 tanques Ft-17 en la playa de Los Frailes, mucho más transitable para los carros que las otras playas.